主管部门:工业和信息化部

学校类型:理工类

学校性质: 双一流 985高校 211高校

学校地址:北京海淀区中关村南大街5号

官方网址:www.bit.edu.cn/

北京理工大学(www.bit.edu.cn)北京理工大学(Beijing Institute of Technology)是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所以理工科为主干,工、理、管、文协调发展的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程”首批重点建设高校,是“中俄工科大学联盟”成员,入选“111计划”、“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,为中管副部级高校,设有研究生院。

学校前身北京工业学院发源于1940年在延安成立的延安自然科学院,是中国共产党创办的第一所理工科大学;1988年,学校更名为北京理工大学。

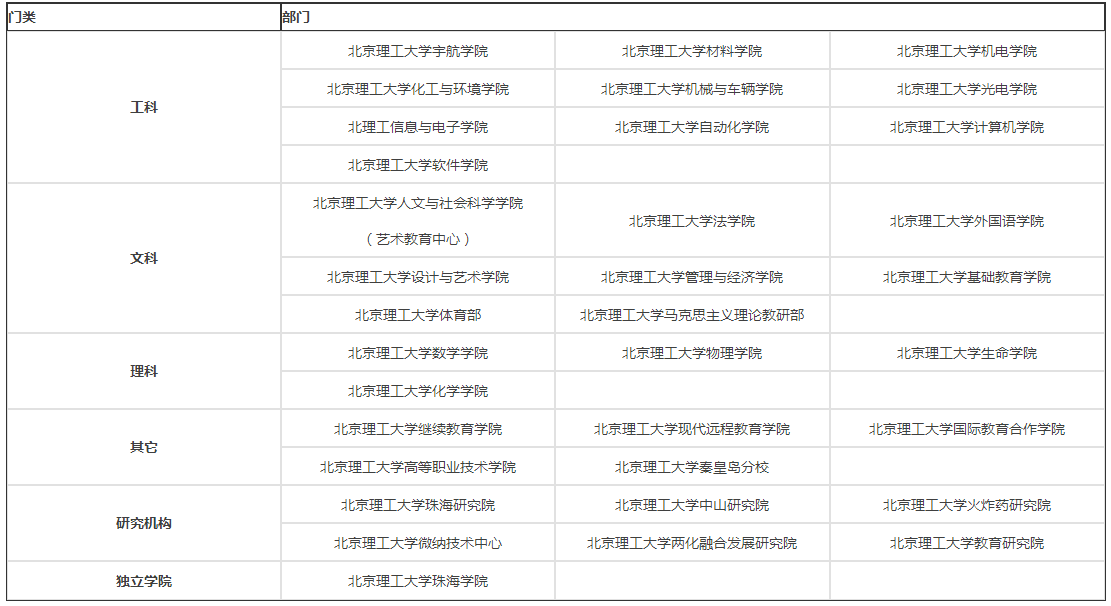

截止2013年12月31日,该校有全日制在校生28674人,其中本科生14774人,硕士生7959人,博士生3250人。[1] 学校拥有中关村校区、良乡校区、西山实验区、珠海校区和秦皇岛分校;设有19个专业学院和教育研究院、基础教育学院、继续教育学院、高等职业技术学院及珠海学院。

2012年,学校首次进入QS世界大学排名“亚洲大学100强”和“世界大学500强”,在入选的19所中国高校中名列第13位(并列)。

一、历史沿革

创立初期

1939年5月,中共中央建立延安自然科学研究院;1940年春改为延安自然科学院,1943年并入延安大学。

1940年1月,自然科学研究院改名自然科学院延安大学自然科学院;

1943年10月延安自然科学院并入延安大学,成为延安大学自然科学院;

1946年1月,延安自然科学院改名为晋察冀边区工业专门学校,辗转华北办学。

1947年1月晋察冀边区工业专门学校与晋察冀边区铁路学院合并成为晋察冀边区工业交通学院;

华北大学工学院时期

1946年4月,根据形势发展的需要,北方大学工学院在晋冀鲁边区成立。1948年10月,晋察冀边区工业专门学校与北方大学工学院合并,成立华北大学工学院。

1949年8月,华北大学工学院迁入北京,划归中央人民政府重工业部领导,为重工业建设和发展服务。

1950年9月,华北人民政府教育部决定将中法大学校本部及数理化三个系合并到华北大学工学院。

1950年,华北大学工学院面向北京、天津、上海、武汉四个地区第一次公开独立招生。以本科为主,学制定为五年,是新中国第一个五年制大学。

北京工业学院时期(1952年1月1日-1988年4月1日)

1951年11月18日,中央人民政府教育部将华北大学工学院改名为北京工业学院,自1952年1月1日启用新校名。

1952年3月8日,中央人民政府重工业部下发了《关于北京工业学院今后发展的方向及方针任务》的文件,决定北京工业学院“逐步发展为国防工业学院或国防工业大学,并使之成为中国国防工业建设中新的高级技术骨干之重要来源”。

1952年8月 北京工业学院(采矿系、冶金系)整编为北京钢铁学院(现北京科技大学);

1952年8月 北京工业学院(有色金属方面学科)整编为中南矿冶学院(现中南大学);

1952年8月 北京工业学院(航空系)整编为北京航空学院(现北京航空航天大学);

1952年11月 北京工业学院整编为东北兵工专门学校部分系及教师学生。

1953年,开始研究生教育。

1959年,成为国家首批颁布的16所全国重点大学之一。

1961年7月 北京工业学院(火炮、自动武器、炮弹等专业)整编为太原机械学院(即华北工学院,已更名为中北大学);

1969年,北京工业学院划归第五机械部(又称兵器工业部)领导。

1978年,恢复研究生教育。

1981年,被国务院批准为全国首批具有博士、硕士学位授权的单位之一。

1983年,经原国防部长张爱萍上将钦点,成为联合国教科文组织贷款支持的中国14所著名大学之一。

1984年,被国务院批准为全国首批22所试办研究生院的大学之一。

北京理工大学时期

1988年4月北京工业学院更名为北京理工大学。

1991年,从原机械电子工业部中分离成立中国兵器工业总公司。学校划归中国兵器工业总公司领导。

1992年,经中央指定,成为国家首批确立的14所副部级高校之一,创建北京理工大学科技园。

1994年10月,北京理工大学通过211预审,成为全国首批211工程重点建设的15所大学。

1994年,经教育部批准的具有MBA学位授予权的首批26所院校之一。首批具有EMBA(高级经理人工商管理硕士)学位授予权的30所院校之一。

1999年,中国兵器工业总公司改制为兵器工业集团,同时国防科学技术工业委员会成立,北京理工大学划归国防科学技术工业委员会领导。

2000年9月,成为第10所进入国家建设世界一流和高水平大学的985工程院校,由北京市政府、国防科学技术工业委员会共同重点建设。

2003年10月,经科技部、教育部批准,北京理工大学科技园成为国家大学科技园、国家示范性软件学院。

2004年,成为教育部指定全国34所考研自行确定复试录取线的高校。

二、办学规模

师资力量

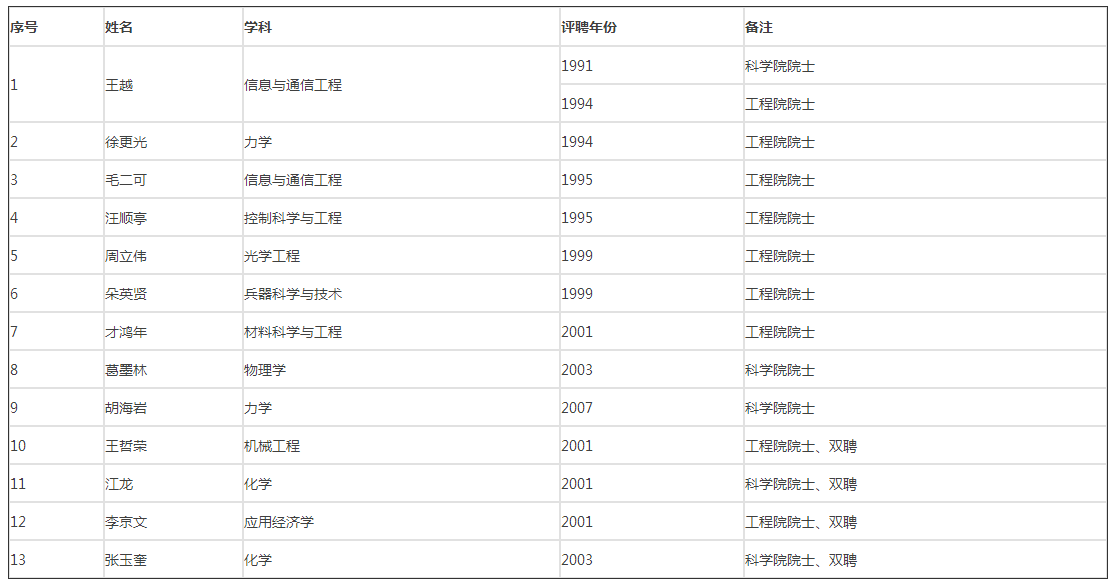

截至2013年12月31日,学校有教职工3500余名,共有专任教师2005人,其中具有教授、副教授(含研究员、高级工程师)1450余人,教师中有全职工作的中国科学院、中国工程院院士9人,国家“千人计划”教授11人(其中长期项目6人、短期项目2人、青年项目3人),“青年千人计划”入选者5人,“长江学者奖励计划”特聘教授和讲座教授24人,“新世纪百千万人才工程”国家级入选者19人,教育部“新世纪(含跨世纪)优秀人才”92人,享受政府津贴专家61人。国家杰出青年科学基金获得者18人,国家级教学名师4人,国家级突出贡献专家17人,博士生导师500余人。此外,拥有教育部创新团队7个、国防科技创新团队12个。

此外,学校还聘请了如王大珩、英国皇家学会原主席S. G.Parter爵士、德国柏林工业大学原校长迪特舒曼博士等220余位国内外知名专家、教授为名誉教授、顾问教授和兼职教授。

院士名录

学科建设

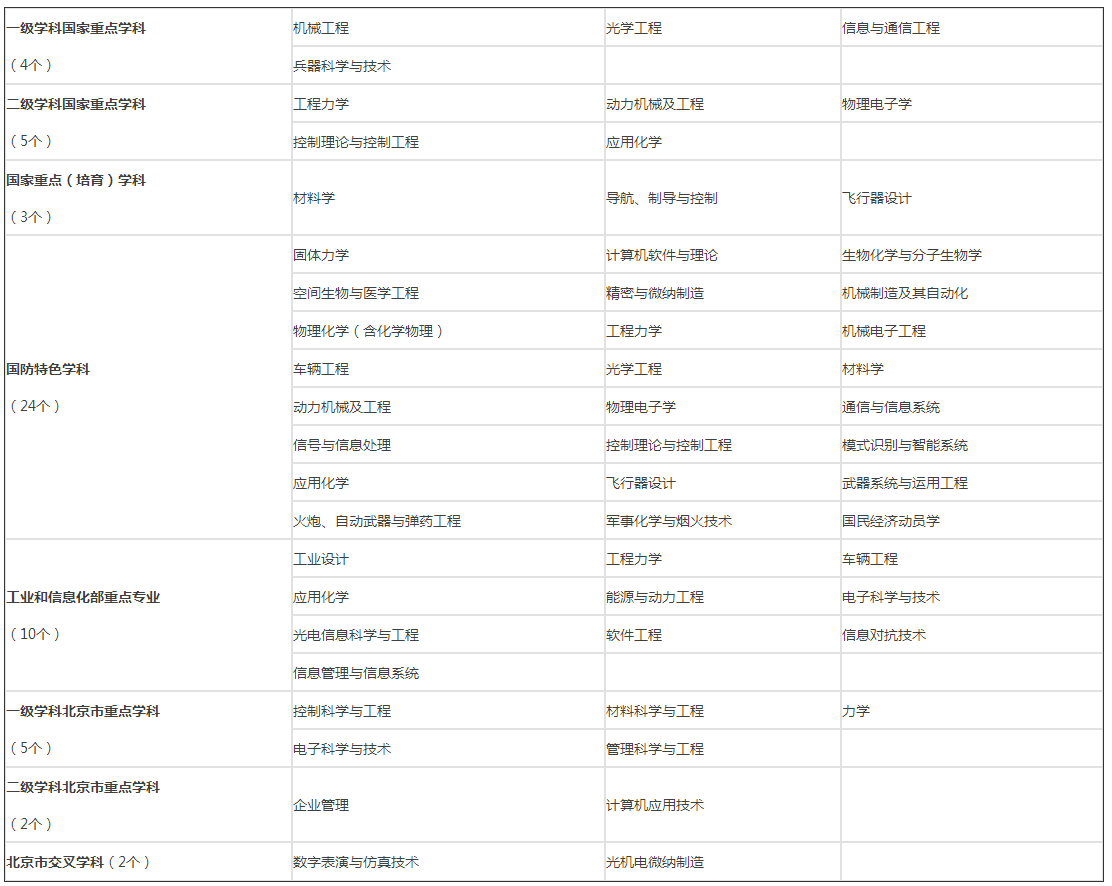

截至2013年,北京理工大学拥有博士学位授权一级学科点22个,博士学位授权点97个,4个一级学科国家重点学科,5个二级学科国家重点学科,3个国家重点(培育)学科,24个国防特色学科,3个一级北京市重点学科,4个二级北京市重点学科,2个交叉学科北京市重点学科;47个一级学科硕士学位授权点, 144个二级学科硕士学位授权点,3个专业学位授权点,61个本科专业。

北京理工大学还建有化学物理、信息科学、车辆、智能机器人、生命科学等5个学科特区。2003年度,学校学科精品度名列全国高校第10名;在2002年和2003年全国一级学科评估中,有8个学科名列全国高校相同学科前10名,其中兵器科学与技术学科名列第1名;在2005年由国家人事部组织的全国博士后科研流动站评估工作中,北京理工参评博士后流动站“兵器科学与技术”、“光学工程”排名第1,“信息与通信工程”、“控制科学与工程”名列第4。

重点学科

学位授权点

一级学科博士学位授权点:22个。

数学、应用经济学、教育学、物理学、化学、机械工程、光学工程、生物学、力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、软件工程、安全科学与工程、统计学。

一级学科硕士学位授权点:38个。

数学、物理学、化学、地球物理学、生物学、科学技术史、力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、软件工程、安全科学与工程、统计学、哲学、应用经济学、法学、大气科学、光学工程、设计学、图书情报与档案管理、药学、兵器科学与技术、航空宇航科学与技术、交通运输工程、化学工程与技术、理论经济学、外国语言文学、心理学、新闻传播学。

专业硕士学位授权点:35个。

会计、应用统计、法律、艺术、翻译、教育、国际商务、机械工程、兵器工程、仪器仪表工程、航天工程、航空工程、材料工程、车辆工程、动力工程、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、化学工程、地质工程、安全工程、核能与核技术工程、环境工程、工业设计工程、生物医学工程、生物工程、项目管理、物流工程、工商管理、高级管理人员工商管理硕士(EMBA)、公共管理、工程管理。

博士后流动站:19个

数学、应用经济学、物理学、化学、机械工程、光学工程、力学、兵器科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理、安全科学与工程、航空宇航科学与技术、交通运输工程。

教学建设

国家级精品课程:管理运筹学、信息系统及安全对抗导论、工程制图、大学英语视听说、工程力学。

北京市级精品课程:应用光学、C语言程序设计、运筹学、CAD、爆炸测试技术、飞行力学、结构力学、信号与系统、汽车自动变速器原理与维修、操作系统、工程材料基础、汇编语言程序设计、控制欲检测技术、智能控制基础、大气污染控制工程、机械原理、热工基础、通信原理与电路、线性代数配位化学、数据结构域算法设计、思想道德与法律基础、制造技术基础训练。

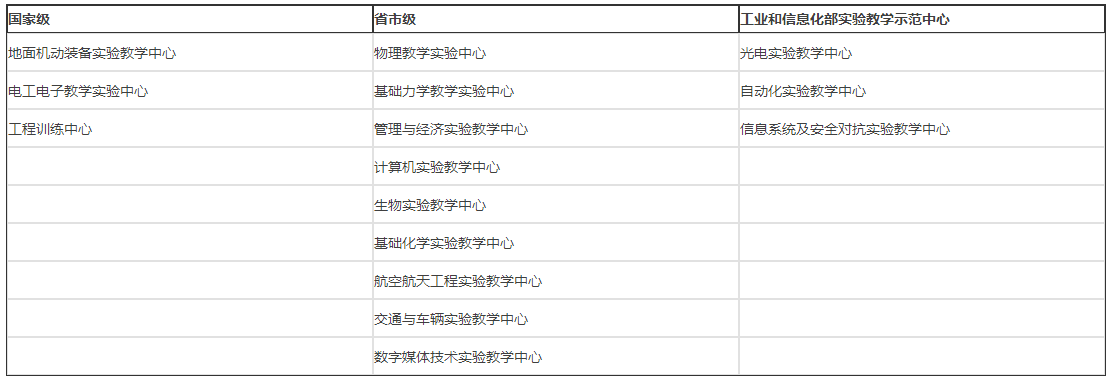

实验教学示范中心:

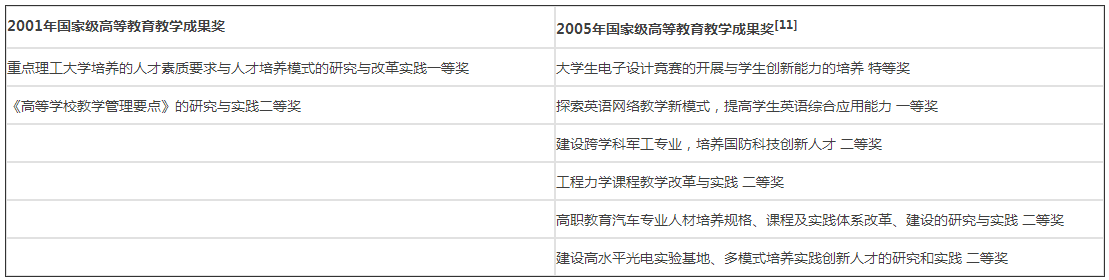

教学成果

三、学术研究

科研建设

科研成果

北京理工大学每年承担科研项目超过1000项,科研经费每年都有大幅度增长,如2008年、2009年科技总经费连续突破10亿元,稳居全国高校前列。北京理工大学牵头研制的仿人机器人“汇童”和学校机械与车辆学院完成的纯电动汽车设计和研制,被评选选为国家“十五”重大科技成就。2006年至2013年期间,学校获得国家科学技术奖14项,其中以第一完成单位获得国家技术发明奖二等奖4项、国家科技进步奖二等奖5项,作为参加单位获得国家科技进步奖一等奖4项、二等奖1项,位居全国高校前列。在60周年国庆阅兵的30个装备方阵中,学校参与了22种装备的设计和研制。

2011年至2013年期间,学校三大检索论文达到8000余篇,其中SCI论文近2500篇,比2006年至2010年期间的总篇数增加了18%。 2006年至2012年期间,学校累计申请专利4539项,授权专利1526项。2012年中,学校专利工作取得了重大突破,专利申请首次突破了1000项,达到1108项,授权数首次突破400项,达到464项。[15] 学校累计获得省部级以上科技奖励243项。其中国家技术发明奖6项,国家科技进步奖19项,省部级科技奖励218项。

2013年,全校SCI收录论文达到935篇,EI收录论文1331篇。在SCI收录论文方面,2013年SCI收录论文数量是2010年的1.6倍。2013年北理工化学学院曲良体教授发表在《JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY》期刊上的论文“Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots with Oxygen-Rich Functional Groups”荣获2012年度“中国百篇最具影响国际学术论文”,这是该校首次获此殊荣;管理与经济学院胡瑞法教授的论文《Patents and China's research and development in agricultural biotechnology》被国际著名学术期刊《Nature》子刊《Nature Biotechnology》接收并发表。这是作者继2012年在Nature Biotechnology上连续发表了两篇论文之后,第三次在该刊发表论文。

2013年,北京理工大学获国家科学技术奖 5 项,其中由该校牵头的《高速交会目标相对定位测量技术》项目获得了代表发明与创造最高水平的国家技术发明一等奖,是2013年2项国家技术发明一等奖之一;同时牵头获得国家科学技术发明二等奖1项;牵头获得省部级一等奖6项。

2013年,北京理工大学自然基金申报工作共获批项目191项,获批经费1.47亿元,达到2010年的2.47倍,项目数量和经费数量创历史新高。

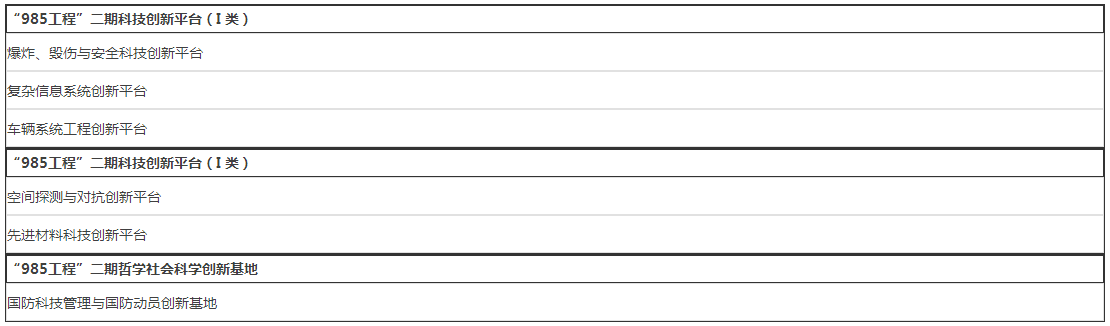

科研平台

科研机构

截至2013年,学校拥有3个国家重点实验室、3个国防科技重点实验室、4个国家重点学科点专业实验室、 3个国防重点学科实验室、2个国家工程实验室、8个教育部重点实验室、 1个教育部部门开放实验室、4个北京市重点实验室,另建有国家大学科技园。

国家级重点实验室

爆炸科学与技术国家重点实验室、复杂系统智能控制与决策国家重点实验室、电动车辆国家工程实验室、机电工程与控制国家级重点实验室、车辆传动国家级重点实验室、汽车动力性及排放测试国家重点学科点专业实验室、颜色科学与工程国家重点学科点专业实验室、信号采集与处理国家重点学科点专业实验室、阻燃材料研究国家重点学科点专业实验室等国家级重点实验室。

国防科工委重点实验室

车辆动力系统技术国防重点学科实验室、多元信息系统国防重点学科实验室、

先进加工技术国防重点学科实验室。

北京市重点实验室

自动控制系统北京市重点实验室,清洁车辆北京市重点实验室,

环境科学与工程北京市重点实验室,智能信息技术北京市重点实验室。

教育部重点实验室

复杂系统的智能控制与决策教育部重点实验室、信息光学基础实验教育部重点实验室,仿生机器人与系统教育部重点实验室、飞行器动力学与控制教育部重点实验室、原子分子簇科学教育部重点实验室、光电成像技术与系统教育部重点实验室、卫星导航电子信息技术教育部重点实验室、教育部部门开放实验教育部重点实验室。

学术资源

馆藏资源

北京理工大学图书馆创建于1940年包括中关村校区图书馆(25509平方米)、良乡校区图书馆(19529平方米)和机械与车辆工程、管理、理学、人文等4个专业分馆(988平方米)。该馆阅览座位2477个,文献检索计算机238台,网络信息节点约3000个,截至2011年底,图书馆纸型文献为231.4万余册,电子图书为277.6万余册,网络数据库为177个,形成了高质量、学科覆盖齐备、印刷型与数字型并重、国防特色鲜明的文献资源保障体系。

学术期刊

《北京理工大学学报》是由工业和信息化部主管,北京理工大学主办的科技类学术期刊,创办于1956年,1986年经国家新闻出版总署批准正式向国内外公开发行,月刊,面向国内外征稿。《北京理工大学学报》为“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”、“RCCSE中国核心学术期刊”、“《中国学术期刊综合评价数据库》统计来源期刊”、“美国《剑桥科学文摘》(CSA)源刊”。

国际经济与贸易

工程力学

机械工程

机械电子工程

工业设计

车辆工程

材料科学与工程

电气工程及其自动化

电子信息类

电子信息类(实验班)

理科试验班(徐特立英才班)

理科试验班(数学菁英班)

理科试验班(物理菁英班)

理科试验班(化学菁英班)

电子科学与技术

光电信息科学与工程

自动化

计算机科学与技术

软件工程

航空航天类

武器系统与工程

生物医学工程

经济学

社会工作

外国语言文学类

收藏

收藏