主管部门:教育部

学校类型:综合类

学校性质: 双一流 985高校 211高校 教育部直属

学校地址:成都市一环路南一段24号

官方网址:www.scu.edu.cn

四川大学(www.scu.edu.cn)是由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学于1994年4月和2000年9月两次“强强合并”组建而成的教育部直属全国重点大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学。

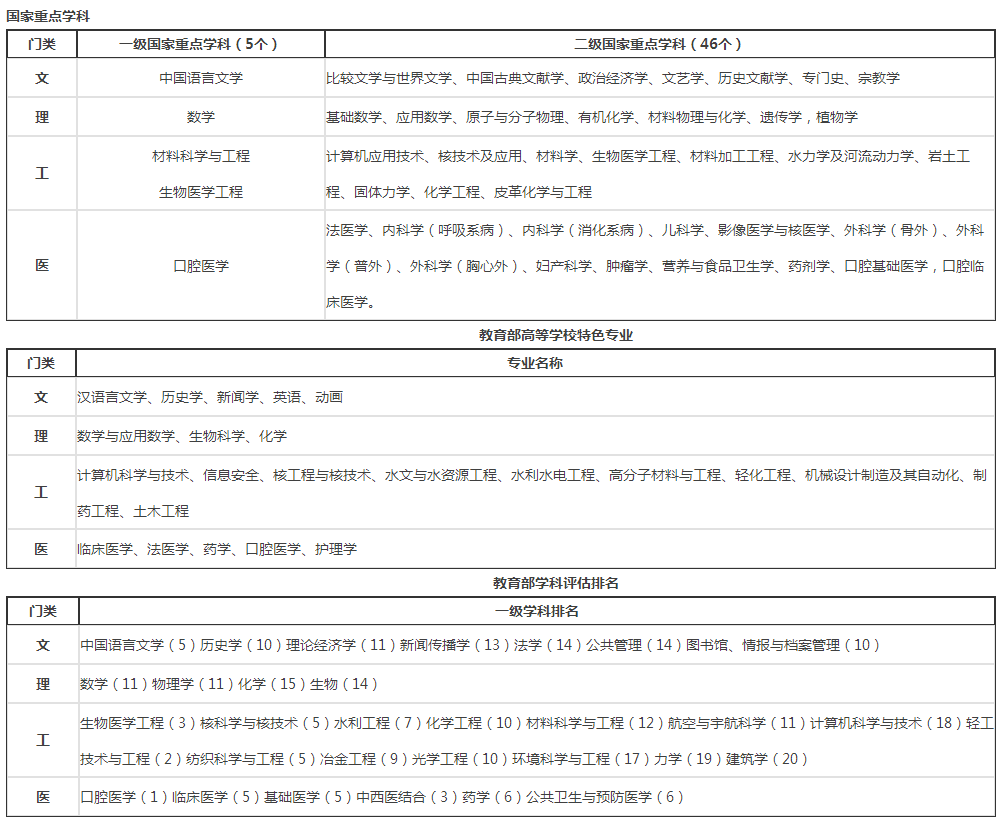

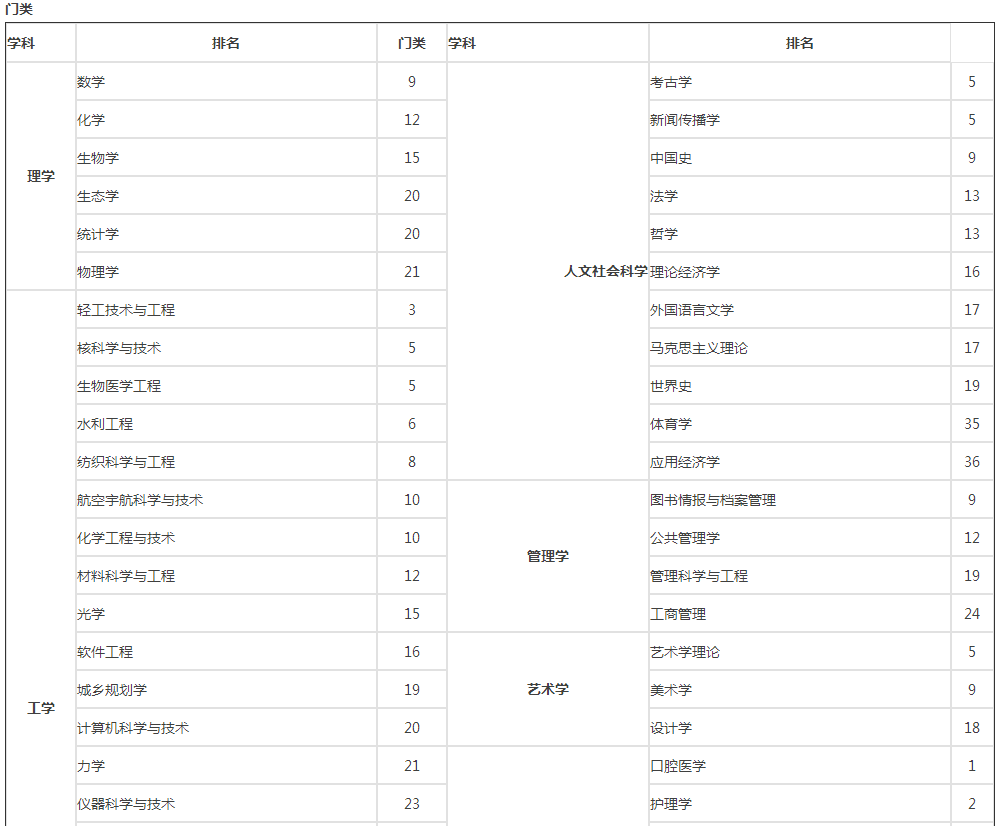

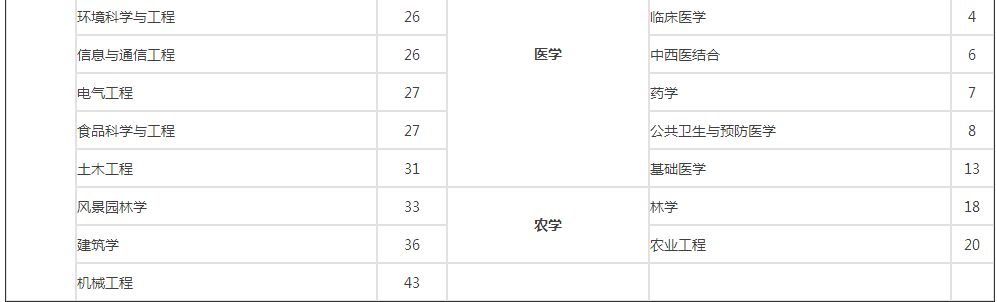

四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都市区。学校设望江、华西和江安校区。四川大学是国家布局在中国西部的高水平研究型综合大学。学校设30 个学科型学院以及研究生院、海外教育学院和锦城、锦江两个独立学院。学科覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教等11个门类,有37个国家重点学科,66个部省级重点学科,27个博士学位授权一级学科,228个博士点,345个硕士点,9个专业学位点,121个本科专业,26个博士后科研流动站,6个国家人才培养和科学研究及课程教学基地,1个国家大学生文化素质教育基地。学校现有全日制普通本科生4万余人,硕博士研究生2.1万余人,外国留学生及港澳台学生1042人。四川大学现有中国科学院和中国工程院院士10人、特聘院士24人,杰出教授3人,国务院学位委员会委员及学科评议组成员17 人,国家“973计划”项目首席科学家3人,“长江学者奖励计划”特聘教授13人和讲座教授5人,教授(级)1323人,副教授(级)2345人。

历史沿革

学校前身

国立四川大学

1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办主要以学习“西文西艺”为特征的四川中西学堂,这是当时四川惟一的省级新式学堂,也是洋务运动“中学为体,西学为用”在四川文化教育方面的产物。学堂经清廷总理各国事务衙门核准于6月18日(农历五月初八)开堂。学堂设有英法文科、算学科,学制四年,采用西式教学法,分班上课,实行学分制,生员分“学长”、“学生”、“附学”三个层次。学生至少学12类26门内容深奥的课程,毕业后由川督分发新式中学堂任教,也有少数出洋留学。它与天津大学前身的北洋公学、上海交通大学前身的南洋公学属同时期、同层次的近代新式高校。

1902年,清廷下诏“废科举,兴学堂”,川督奎俊奉旨将四川中西学堂和尊经书院、锦江书院合并,组建为四川大学堂,年底又奉旨改称为四川高等学堂。

1905年创办的四川师范学堂,以及五大专门学堂即四川法政学堂(1905年)、四川农业学堂(1906年)、四川藏文学堂(1906年)、四川工业学堂(1908年)、四川存古学堂(1910年),与四川高等学堂一起形成清末四川高等教育的主要阵容。

辛亥革命后,四川高等学堂改称四川高等学校,四川师范学堂改称四川高等师范学校。五大专门学堂分别改称四川公立法政、农业、外国语、工业、国学专门学校。

1916年,四川高等学校与四川高等师范学校合并为国立成都高等师范学校,成为当时的全国六大高师之一,是当时西南学区最高学府。

1926年国立成都高等师范学校开始分化,其中原四川高等学校部分又独立组建为国立成都大学,设文、理、法3个学院 11个系;师范部分升格为国立成都师范大学,设文、理、教育3个学院11个系、两个专修科。国立成都大学和国立成都师范大学,是当时西南地区仅有的两所(也是全国仅有的几所)国立大学,其校址位于当时的成都皇城,即今天的成都天府广场。原法政、农业、外国语、工业、国学五大专门学校于1927年组合为公立四川大学,设文、理、法、工、农5个学院19个系。四川公立高校形成国立成都大学、国立成都师大、公立四川大学三强鼎立的局面。

1931年,国立成都大学、国立成都师大、公立四川大学,三所学校合并为国立四川大学,成为当时全国最早的13所国立大学之一,并在办学规模上位居前列。抗战期间,由于地处西南地区中心城市,而且地处抗战大后方,本来就作为国内最早国立大学之一的国立四川大学,群贤毕至,各类学科大师云集,学术繁荣,被誉为当时的“国立十大学府”之一。

1949年成都解放前夕,国立四川大学共有文、理、法、工、农、师范6个学院,中文、历史、英文、法律、政治、经济、数学、物理、化学、生物、地理、航空工程、土木水利工程、电机工程、机械工程、化学工程、农业、园艺、植物病虫害、蚕桑、农业经济、农业化学、森林、畜牧兽医、教育等25个系,10余个专修科,文科、理科两个研究所。共有教职工981人,其中专任教授113人,副教授53人,讲师79人;在校研究生、本专科生合计5057人,占全省大学生数的三分之二,是当时国内规模最大的高等学校。

50年代,国立四川大学进行院系调整,调整前,国立四川大学拥有六大学院(文、理、法、工、农、师范),共几十大学科。按照调整方案,国立四川大学定位为文理综合大学,保留和加强文理学科,其余学科全部调出,四川大学院系调整情况如下:

四川大学航空系,与清华大学航空系,北京工业学院航空系,共同组建成立北京航空学院(现北京航空航天大学)。(当时国内高校唯一一架研习飞机,现世界仅存2架的“黑寡妇”,1952年随四川大学航空工程系一并划归北京航空学院)

四川大学土建铁道专业调往参与组建中南土建学院,后中南土建学院分化为长沙铁道学院和湖南工学院,分别为现中南大学和湖南大学的渊源之一。

四川大学化工、农产等系与兄弟院校组建四川化工学院,是新中国最早的两所化工专业高校之一。

四川大学工学院剩余部分独立,以其为主体组建成都工学院,成为当时全国八大主要工学院之一。

成都工学院与四川化工学院合并,仍名成都工学院。成都工学院发展为后来的中科院、国家教委(即今教育部)直属全国重点大学——成都科技大学。

四川大学政法学院师生400余人调往重庆,与重庆大学法学院共同组建西南政法学院,即后来的西南政法大学。

四川大学农学院园艺、植物病虫害、蚕桑、农化四个系的教师26人,学生165人于1952年调整到西南农学院。调出的教授、副教授,有侯光炯、李驹、张文湘、李隆术、刘佩英、刘明钊,赵烈、王道容等。并从西南农学院、云大农学院等调入小部分师生。西南农学院后为西南农业大学,现并入西南大学。80年代初重庆高校共有3个首批博士点,其中之一是西农土壤学博士点,领军人物就是当时从川大调过去的侯光炯院士。

四川大学农学院剩余部分独立建院,全迁雅安成立四川农学院,后为211院校——四川农业大学。彭家元、曾省、程复新、李荫桢、张松荫、佘耀彤、陈之长、刘运筹、王善佺、陈朝玉、杨允奎、杨凤、杨志农、周开达、颜济、夏定友、荣廷昭、郭万柱等川农的顶梁柱级知名教授,基本都可追源至川大农学院时期。人才济济的川大农学院时期为后来的四川农业大学在国家科技奖励等科研学术上取得优异成绩提供了强大的人才资源。

四川大学师范学院本科部分调往西南师范学院,现并入西南大学,西南师范学院的主要优势学科教育学科和心理学科的知名开创性的大师级人物,大多都来自当时的实力雄厚的四川大学师范学院,如普施泽、张敷荣 、叶麟、何其恺、张增杰等。

四川大学师范学院专科部分调往当时的四川师院,后该校又分化为四川师院(今四川师范大学)和南充师专(今西华师范大学)。先后担任四川大学教育系主任及教务长的国内教育心理学的创始人之一的刘绍禹教授(创建当时西南地区唯一的心理实验室),于50年代调任四川师院院长。

四川大学地质系调往重庆大学,而后重庆大学地质系全部调出,参与组建成都地质学院,即成都理工大学。

四川大学地理系,与浙江大学地理组,金陵女子大学地理系共同调入南京大学地理系。

四川大学经济系的彭迪先教授受西南局之委派做为四川财经学院筹建小组主任,领导创办了四川财经学院(之后又调回了川大),1951年10月,刘诗白、柴咏、何高著、高成庄、罗经先、税显光和归润章等一批教授随彭迪先教授从四川大学来到了光华园,协助创建四川财经学院(今西南财经大学),1952~1953年,四川财经学院由当时西南地区17所学校的财经系科合并成立。

此外,还有一些个别系科从川大调往其他高校、科研院所、社科院所等科研机构。一些本应加强和保留的文理科,也有不同程度的学科和师资外调。至此,川大自身只剩下了文、理两大学科,并接收来自重庆大学和华西大学的文理学科,遂从综合型大学转变为文理科综合大学,归教育部直属。1960年,国立四川大学成为国家首批全国重点大学,是当时全国13所全国重点文理综合性大学之一 。

成都科技大学

1954年,以四川大学工学院(此时,工学院的航空、土建铁道、地质、化工等系已调出)为主体,保留了大部分学科(如机电、化工、水利、材料等),但也再迁出了一些学科,比如植物造纸迁往天津大学,糖品物工学迁往华南工学院(今华南理工大学),土木工程系整迁至重庆交通学院,并接收西南地区部分高校的科系,建立成都工学院。同年,四川化工学院并入成都工学院,仍名成都工学院。(1952年,四川大学、重庆大学、华西大学等校的化工系合并成立四川化工学院,它与上海的华东化工学院是新中国最早的2所化工专门学校,1954年,四川化工学院并入成都工学院。)成都工学院是当时全国主要工学院之一,是西南地区侧重建设之工学院,设有机电、土建、化工、材料、水利等多个工学科系,拥有1956年全国首批国家二级教授8人(在当时全国主要的重要工科大学和工学院中处于前列,也是西南地区第1名),其中2人于1959年升为国家一级教授。

1978年,在标志着“科学春天”到来的全国科学大会上,成都工学院在科学大会奖励中排名全国理工类高校第9名。同年,成都工学院转归中国科学院,并更名为“成都科学技术大学”,成为全国重点大学,与中国科学技术大学、浙江大学一起,成为当时中国科学院直属的3所全国重点大学之一。成都科技大学有着比较综合而强大的工科,是国家首批博士点、首批国家重点学科单位,在科技转化和产学研结合上更是一直位居国立高校最前列。在80年代末、90年代初,已获得了4个国家重点学科、2个国家重点实验室,这些重要的科研指标均在当时处于西南地区所有高校第1位,在全国理工科高校中也居于前10位。在与四川大学重新合并之前,成都科技大学的国家重点学科、国家重点实验室、博士后流动站、科研经费等重要指标,均雄踞当时的西南地区所有高校第1位,是一所工科实力相当显著的全国重点大学。

华西医科大学

1910年,美国、英国和加拿大三国的5个基督教会在成都“南门外二里许、锦江之滨、南台寺之西选择了据传为古‘中园’旧址的风景清幽之地”创建华西协和大学。采用当时牛津大学和多伦多大学的办学模式,目标是建立一所规模宏大科学完备的高等学府。

华西协和大学是成都乃至中国西部所建立的第一所现代化意义的大学,设有文、理、医、牙等各大类学科,是中国现代口腔医学的开端。1924年 开始招收女学生,成为四川女子高等教育的开端,也率先在西部实现了男女合校。

抗战时期,华西协和大学与内迁华西坝的中央大学医学院,金陵大学,金陵女子文理学院,燕京大学,齐鲁大学联合办学,联合办医,是时名师名医云集,群英荟萃。华西坝,也成为了抗战时期的全国三大高教阵地之一,更是保存、延续中国高等教育命脉的圣地之一。

华西协和大学是中国牙科学的发源地,享有牙医学“远东第一”的美誉,国内各大学的著名口腔医学院,最初大多是由华西人所创建。华西协和大学的文理哲等各科,在当时的西南地区也是处于顶端的位置。

1949年,华西协合大学已是1所包括文、理、 医、牙4个学院的综合性大学,设有26个系和2个专修科,7 所附属医院。其中创刊于1946年的《华大牙医学杂志》已发展成国际一流水准的口腔医学杂志。

1951年10月6日人民政府正式收回华西协合大学,学校定名华西大学,刘承钊出任校长,其后,经过院系调整和发展,华西大学仅保留医科,其余学科调出。

1953 年,华西大学仅剩余医学类学科,同时,山东医学院药学专业,浙江医学院卫生专业及1946年华西教授支援创建的重庆大学医学类专业(重大医学院于1946 年由陈教授带领的一批华西协和大学教授支援创建,短短几年后又应院系调整回到了华西),调入华西大学,学校更名为四川医学院,于80年代重新使用“华西” 二字,更名“华西医科大学”,成为专门的医科类大学。1978年,四川医学院是全国6所医学类国家重点大学之一。1998年,华西医大成为卫生部3所医学类211大学之一。

三校合一

1994年,原同属国家教委的两所国家重点大学四川大学和成都科技大学,完成强强合并,成立“四川联合大学”,仍归国家教委直属。1998年,“四川联合大学”再度更名为“四川大学”,江泽民、李鹏等党和国家领导人就两校合并为学校题词并寄予深切厚望。2000年,原属卫生部的国家重点大学华西医科大学,并入四川大学,成为新四川大学的华西医学中心。

办学条件

硬件设施

从1997年底起,学校望江、华西老校区新建房总建筑面积685083平方米,其中,新建和在建教学科研用房16栋,共176535平方米;教工宿舍4557套,共360317平方米;学生宿舍17栋,115031 平方米;建成千兆校园主干网、百兆到楼、十兆到桌面,11620个宽带接入点,网络用户3万余户(98年初全校仅300余户);新增、改造景区景点92个,面积24.71万平方米,新增、改造草坪绿化11.18万平方米。

学校有多个计算机中心,学生可以在计算机中心内学习、上网等。川大有完善的体育设施,篮球场、 足球场、网球场、排球场、全年开放的游泳池,另外还有一个大型的体育中心,中心内有各种健身设施和娱乐设施,如真冰场、健身房等。

四川大学图书馆藏书631万册,人文博物馆珍藏文物5.4万余套(8万余件),自然博物馆收藏动、植物标本84万余件(份),档案馆和校史展览馆收藏各类档案25万余卷(其中珍贵历史档案9000余卷)。学校还建有校园网、分析测试中心、现代教育技术中心、国家外语考试与出国留学人员培训机构以及成人教育与网络教育学院等,主办有49种面向国内外发行的学术刊物。

师资力量

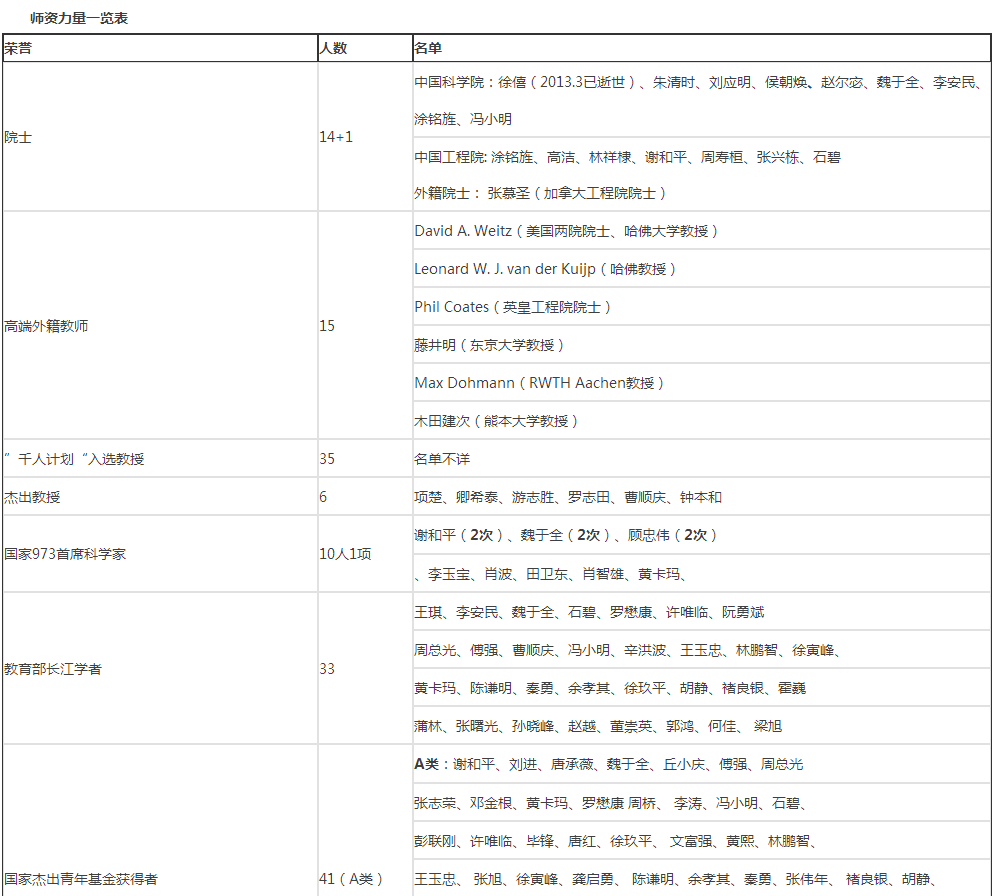

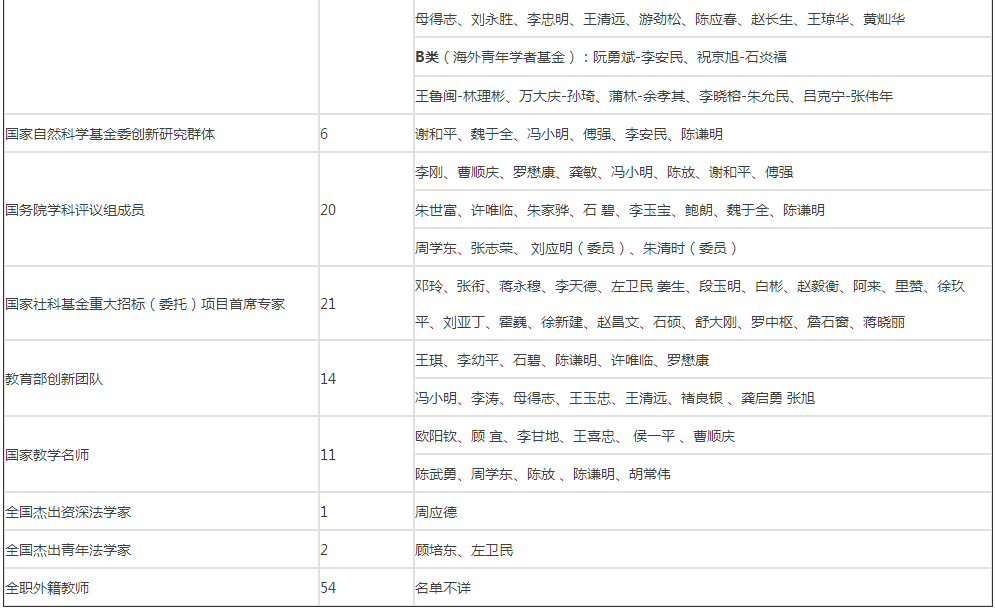

截至2013年年底,有专任教师4882人,具有正高级职称的1370人。学校有中国科学院和中国工程院院士15人,“杰出教授”6人,国家“千人计划”入选者42人(含“青年项目”14人,“外专项目”2人),“长江学者奖励计划”特聘教授31人和讲座教授10人,国家自然科学“杰出青年基金”获得者42人(原A类),“973”首席科学家9人、牵头“973”重大基础研究项目12项,国家社科基金重大招标(委托)项目获得者21人(22项),国家教学名师奖获得者12人,四川省“千人计划”(含原省“百人计划”)入选者47人。

办学成果

办学成果

四川大学坚持“以本科教育为基础,研究生教育和科学研究为重点,成人教育、职业技术教育、继续教育和远程教育为补充”的办学战略,全面更新教育观念、教学制度、教学组织、教学内容、教学方法和教学手段,不断深化教育教学改革。

研究机构

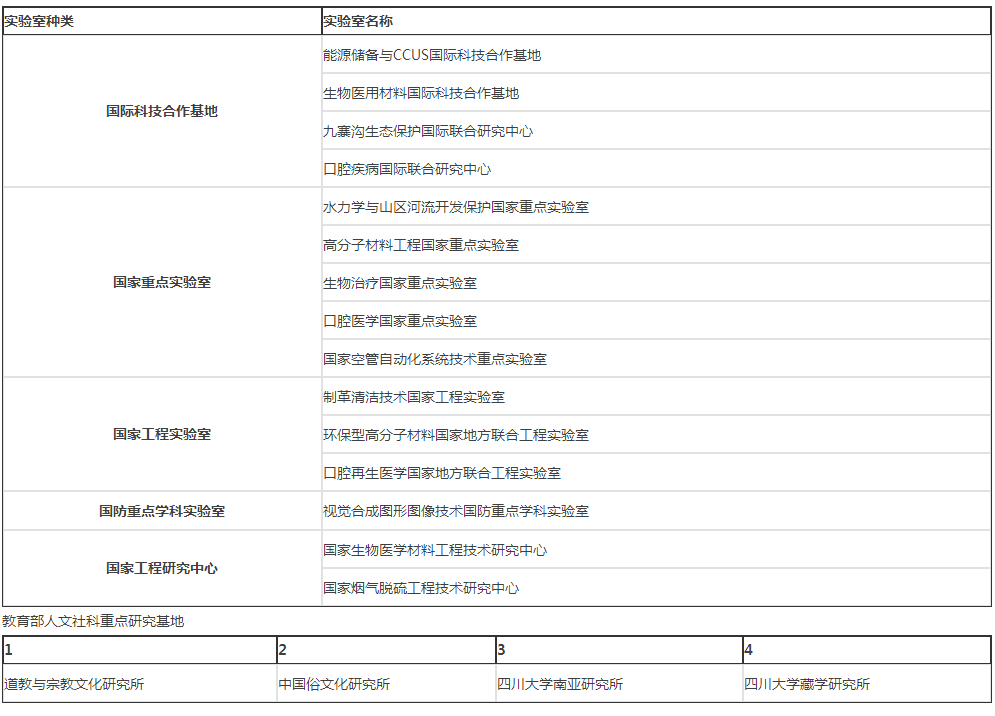

四川大学是国家知识创新和科技创新的重要基地。拥有国家重点实验室和国家工程技术研究中心6个,国家工程实验室1个,国防重点学科实验室1个,国家级国际科技合作基地4个,国家技术转移中心1个,教育部重点实验室、工程研究中心及网上合作中心14个, 卫生部重点实验室3个,省级重点实验室45个,教育部哲学社会科学重点研究基地4个,国家级临床研究基地3个,医疗技术精湛的附属医院4所。四川大学科技园是国家最早批准的15个国家大学科技园试点之一。学校在文学、史学、宗教学、数学、材料、能源、化工、轻纺、生物学、口腔医学、临床医学、基础医学等方面都有一定的科研实力,并取得了一定的研究成果.

经济学类

金融学类

法学

新闻传播学类

数学类

数学与应用数学(基地班)

数学与应用数学(数学经济创新班)

物理学类

化学类

生物科学类

新能源材料与器件

电子信息类

计算机类

计算机科学与技术(计算金融)

土木类

航空航天类

建筑学(五年制)

网络空间安全

基础医学(基地班)(五年制)

临床医学(口腔医学)(八年制)

临床医学(五年制)

临床医学(八年制)

口腔医学(五年制)

临床药学(五年制)

工商管理类

公共管理类

汉语言文学(基地班)

收藏

收藏