主管部门:教育部

学校类型:医药类

学校性质: 211高校 教育部直属

学校地址:北京市朝阳区北三环东路11号

官方网址:www.bucm.edu.cn/

北京中医药大学(www.bucm.edu.cn)北京中医药大学(Beijing University of Chinese Medicine)是中华人民共和国教育部直属的一所以中医药学科为特色的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校之一,是“111计划”入选高校,由教育部、国家卫生和计划生育委员会、国家中医药管理局、北京市共同建设。

学校创建于1956年,原名北京中医学院,是新中国最早成立的高等中医院校之一,1993年更名为北京中医药大学;2000年与北京针灸骨伤学院合并组成新的北京中医药大学。

北京中医药大学被誉为中国中医药领域的首善院校和最高学府。同时,为世界87个国家和地区培养了14000余名中医药专门人才。先后与27个国家和地区的92所知名大学和研究机构建立了良好的合作关系,成为首批中华人民共和国教育部来华留学示范基地高校和国家汉办“汉语国际推广中医药文化推广基地(北京)”。 并且与解放军总医院、中国航天员科研训练中心 、海军医学研究所、解放军302医院、空军总医院、海军总医院等建立了合作关系,开辟和构建了军地合作的新领域和新模式。

一、历史沿革

北京中医学院

1956年,学校于北京市海运仓成立,隶属于原卫生部。

1960年9月,学校被确定为六十四所全国重点大学之一,为五所全国重点医学院校之一。

1971年7月至1977年11月与卫生部中医研究院(现中国中医科学院)合并,保留学院名称和建制。

1978年再次被确定为全国重点大学。

北京中医药大学。

1993年更名为北京中医药大学。

1996年,成为国家“211工程”建设高校。

2000年与原北京针灸骨伤学院合并组成新的北京中医药大学,直属教育部。

2011年成为“985工程优势学科创新平台”建设高校。

二、学术科研

科研机构

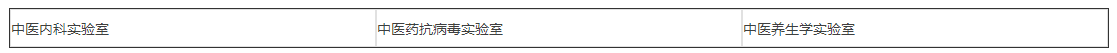

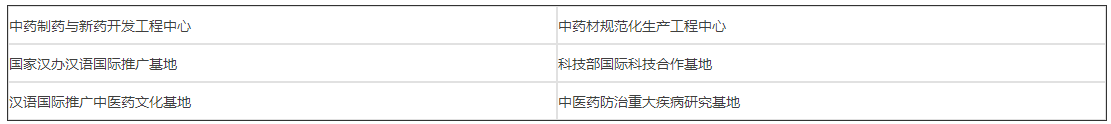

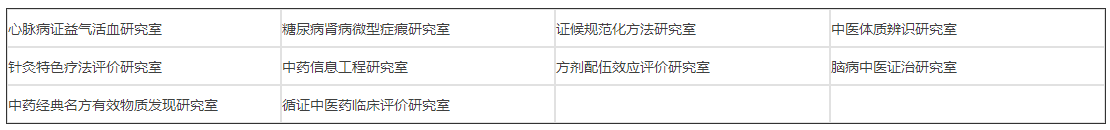

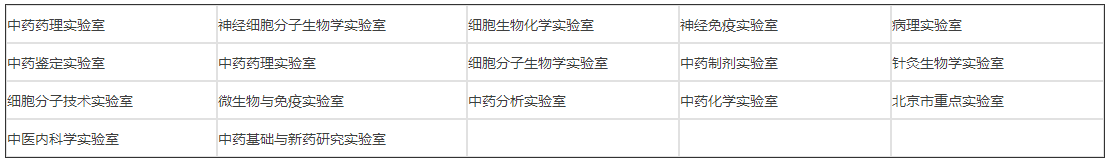

截至2013年,学校设有教育重点实验室3个,教育部工程中心2个,国家中医药管理局重点研究室10个,国家汉办汉语国际推广基地1个,科技部国际科技合作基地1个,国家中医药管理局重点三级实验室17个。

教育部重点实验室

教育部工程中心

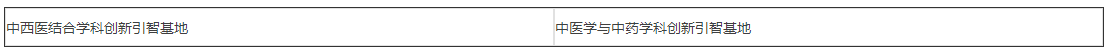

111计划引智基地

国家中医药管理局重点研究室

国家中医药管理局重点三级实验室

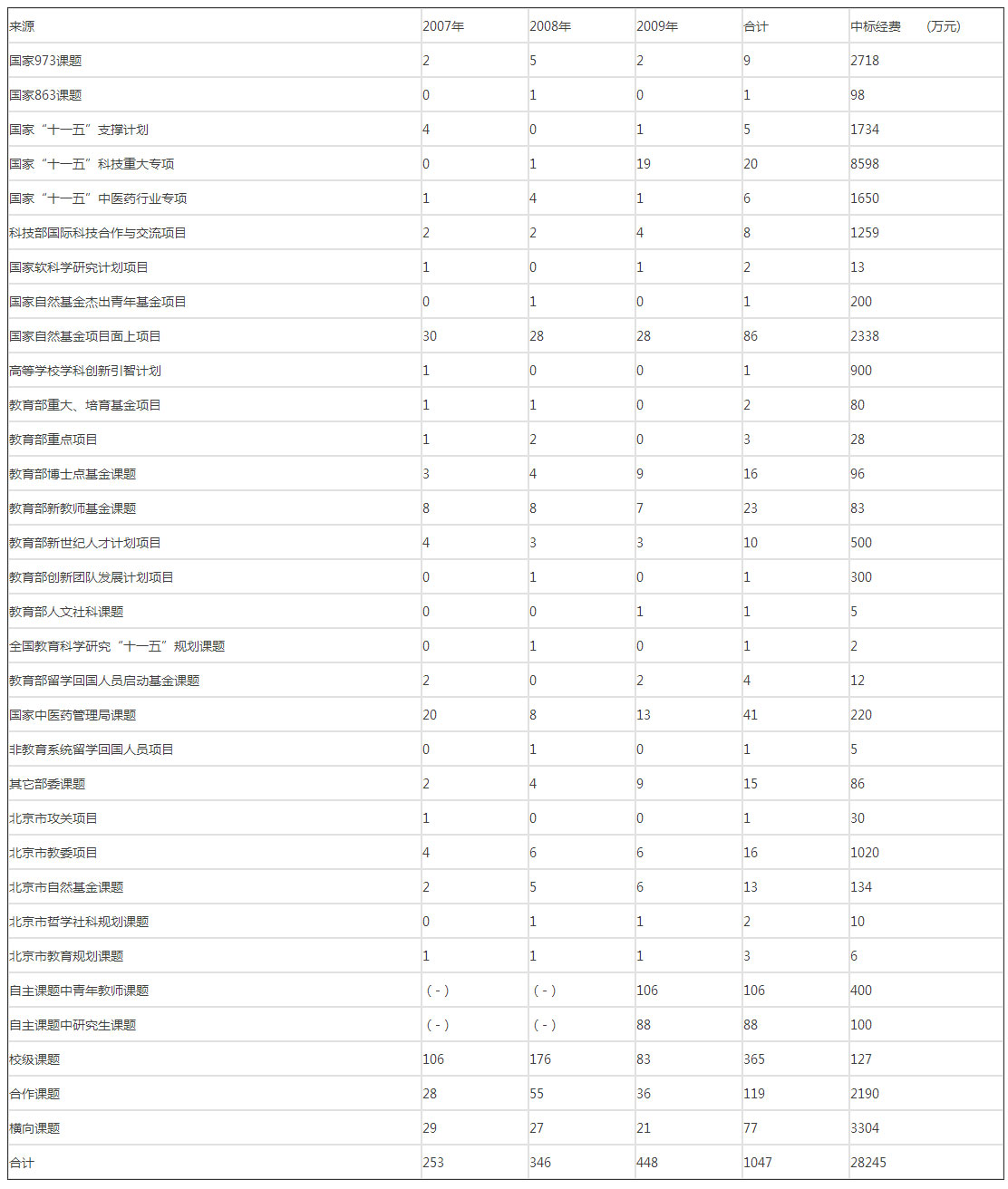

科研成果

2007~2009年北京中医药大学科研成果汇总。

学术资源

馆藏资源

截至2012年,学校馆藏纸质书刊达88万余册,并每年新增纸本文献4.8万余册,其中馆藏中医药图书近4万种,近26万册;馆藏线装书3900余种,共8000余函、3.9万余册,其中含善本及少量孤本,主要以明清两代刻本为主,许多是医学经典藏书。2005年起陆续收到教育部赠送总价300多万元的《中华再造善本》1套;馆藏期刊12万余册,其中中西医期刊9万7千余册,外文期刊2万9千册,现刊1000余种。图书馆自2000年开始陆续购买电子图书,已近41万册,其中中医药类电子图书4万余册。

学术期刊

《北京中医药大学学报》:中国科学技术期刊文摘(CSTA)数据库、俄罗斯《文摘杂志》(AJ),美国《化学文摘》(CA)、《国际药学文摘》(IPA)、《剑桥科学文摘》(CSA)、《乌利希国际期刊指南》(Ulrich PD)、《日本科学技术振兴机构中国文献数据库》(JST)收录期刊。

《现代中医临床》:中文生物医学期刊文献数据库、中国期刊全文数据库、中国生物医学期刊引文数据库、中国学术期刊综合评价数据库、中国核心期刊(遴选)数据库收录。

《中医教育》:中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊,中文生物医学期刊文献数据库统计源期刊,万方数据资源系统数字期刊,中国期刊网、中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊。

三、办学规模

截止2013年,学校有全日制在校生9279人,其中本专科生6108人,硕士研究生2507人,博士研究生664人,博士和硕士研究生占34.2%,境外学生占13.3%。另有继续教育学员3826人,远程教育学员16010人,全校各类在校生达29115人。

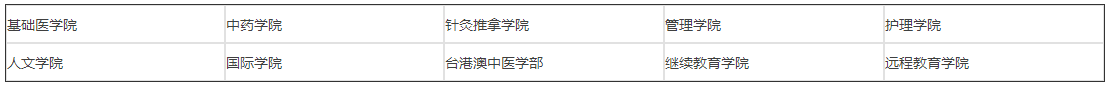

院系设置

截止2013年,学校共设有10个专业院系,另设有国学院[9] 、第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院等教学机构,在中医学、中药学、中药制药、药学、针灸推拿学、公共事业管理、工商管理、护理学、英语(医学)、法学(医药卫生)10个本科专业招生。

学院设置

附属院所

1.东直门医院

北京中医药大学东直门医院—北京中医药大学第一临床医学院,创建于1958年。是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性中医院。是全国唯一一所进入国家“211工程”建设的高等中医药院校——北京中医药大学的第一临床医学院,并率先成为全国示范中医医院、三级甲等中医院和国家食品药品监督管理局认定的国家药物临床试验机构。是北京市医疗保险定点医疗机构,民政部“明天计划”脑瘫患儿手术康复和“点燃心希望”先心病治疗定点医院。2010年,北京中医药大学东直门医院被确立为“国家中医药发展综合改革试验区”建设示范基地和战略合作签约单位。2011年8月6日,原北京市通州区中医医院与北京中医药大学东直门医院整合,并正式命名为北京中医药大学东直门医院东区。

2.东方医院

北京中医药大学东方医院筹建于1986年并于1999年12月12日正式开业,是北京中医药大学第二临床医学院,国家中医药管理局托管单位,是一所特色明显、功能齐全、设备先进,集医疗、教学、科研、预防和健康咨询为一体的三级甲等中医医院。教育部211工程建设的中医药大学附属医院,北京市医疗保险定点医院。2011年6月,北京中医药大学东方医院正式接收北京二七机车厂医院,命名为北京中医药大学东方医院二七院区。医院现为一院两区(即东方医院方庄院区和东方医院二七院区)。总占地面积4.62万平方米,总建筑面积9.96万平方米。

3.第三附属医院

北京中医药大学第三附属医院的前身是北京冶金医院,始建于1964年,1991年11月划归冶金工业部。是北京市定点中西医结合医院。2006年7月划转至北京中医药大学,2007年7月成为北京中医药大学第三临床医学院。是北京市医保定点医院,第三批国家中医药管理局重点中西医结合医院建设单位,是三级甲等中西医结合医院。骨伤科、脑病科是国家中医药管理局重点专科,中医全科医学、中医骨伤科学是国家中医药管理局重点学科,肿瘤科、心血管科、脾胃病科是国家中医药管理局“十二·五”重点专科建设单位。

4.重庆市中医院

重庆市中医院是集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型三级甲等中医院,是卫生部国际紧急救援中心网络医院、国家爱婴医院、国家药物临床试验机构和省级重点中医院建设单位。2012年医院成为北京中医药大学非直属附属医院,步入了新的发展阶段。医院占地163亩,建筑面积近11万平方米,在建面积1.24万平方米,三期工程规划建筑面积5万平方米。现编制床位1800张,临床科室32个,医技科室10个。年门诊量130万人次,年出院病人约4万人次。有国家临床重点专科5个,国家中医药管理局重点建设学科1个;国家中医药管理局重点专科及建设培育项目10个。医院设有中国中医药文献检索中心重庆分中心、全国针灸临床中心重庆分中心,办有《中国中医急症》杂志。重庆市中医药学会、重庆市中西医结合学会、重庆市针灸学会和重庆市中医药行业协会均挂靠在医院。

师资力量

截至2013年,学校有教职工4422人,专任教师972人,其中具有高级专业技术职务者占64%,具有硕士以上 学位者占73%;有博士生导师314名。学校现有“国医大师”2人,“长江学者”特聘教授3人,国家自然科学基金委员会杰出青年基金获得者2人,“973”项目首席科学家4人,国务院学科评议组成员3人,国家级百千万人才7人,国家级有突出贡献中青年专家7人,享受政府特殊津贴专家89人,形成了一支以国内外著名专家学者和国内有影响的中青年教授为主的师资队伍。

教育部“长江学者与创新团队发展计划”创新团队

中医药干预多器官纤维化与异病同治,同病异治科学内涵的研究

阿尔茨海默病及其神经变性病的中医药防治研究

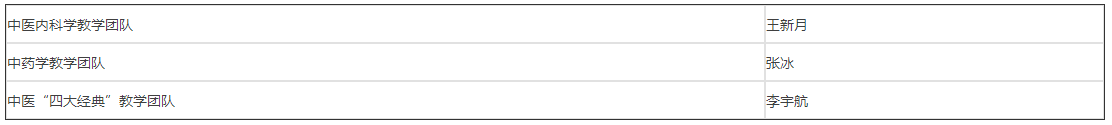

国家级教学团队

学科建设

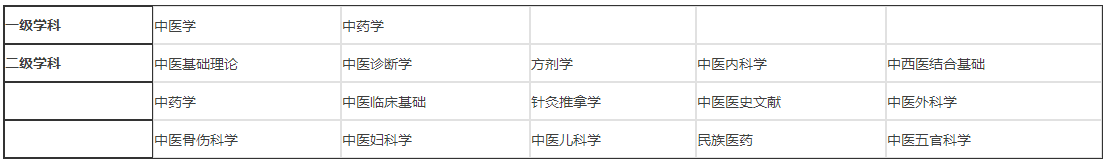

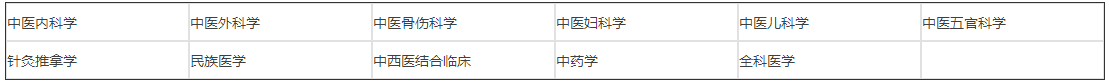

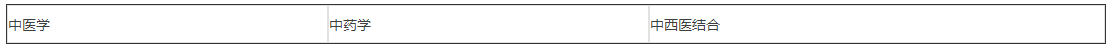

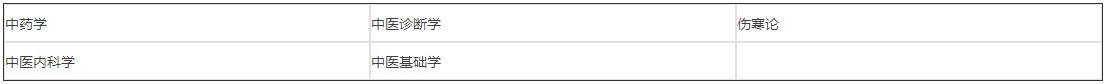

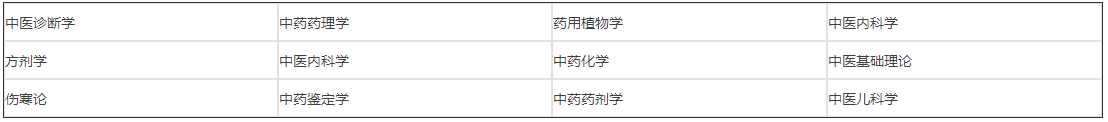

截至2013年,学校有一级学科国家重点学科2个,涵盖二级学科国家重点学科15个,有国家中医药管理局重点学科48个,一级学科北京市重点学科2个,二级学科北京市重点学科8个,重点学科建设在全国中医药院校中保持领先地位。[1] 学校是全国中医药院校中首批建立博士学科点和博士后科研流动站的单位之一,设有3个博士后科研流动站,中医学、中药学、中西医结合3个一级学科均具有博士学位授权,囊括40个二级学科博士学位学科授予点,并有43个硕士学位学科授予点。其中,学校在教育部学位与研究生教育发展中心进行的2012年学科评估中取得优异成绩,其中中医学和中西医结合学科获评全国第一,中药学学科获评全国第二。

国家级重点学科

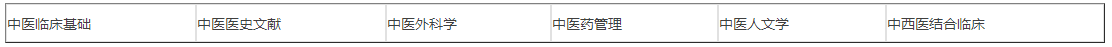

北京市重点学科

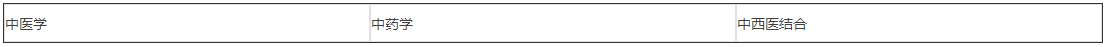

一级学科博士、硕士学位授予点

专业硕士学位授予点

博士后流动站

教学建设

截至2013年,学校有国家级精品课程5门,北京市级精品课程11门,国家级双语教学示范课程2门。

国家级精品课程

北京市精品课程

国家级双语教学示范课程

教育部首批来华留学示范基地

来华留学英语授课师资培训中心(中医药学)

合作交流

北京中医药大学先后与89个国家和港、澳、台地区培养了14000余名中医药专门人才,与27个国家和地区的92所大学及学术团体合作开办了教学分院和医疗机构。[1] 同时成为了教育部首批来华留学示范基地,并成为来华留学英语授课师资培训中心(中医药学)。[18] 并被国家汉办正式批准建设“汉语国际推广中医药文化基地(北京)”。

北京中医药大学在德国魁茨汀中医院已历时20余年,被国家中医药管理局命名为“外事示范基地”,成为我国对外合作医疗的范例,得到中德两国政府的充分可定。1997年,与英国密萨德斯大学合作,首开中国大学在境外与公立大学合作开展中医学本科学历教育的的先例;2001年,与西班牙萨拉哥萨大学和新加坡中医学研究院合作,分别举办硕士研究生教育;2002年,经瑞士耳针协会协助在苏黎世开班硕士研究生课程班;2005年,与新加坡南洋理工大学合作开展生物学—中医学本科双学位教育;2005年,与伊朗马什哈德医科大学合作,举办针对已取得西医学博士学位人员的中医学博士研究生教育;2005年,与意大利佛罗伦萨大学合作举办中医针灸学硕士研究生教育等等。

社会评价

2013年由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心发布的中国·两岸四地大学排名中,在两岸四地高校中列第75位,大陆地区第45位。

2013年由中国校友会网发布的中国大学排行榜中,北京中医药大学位列2013中国一流大学名单(研究型大学)中第42位,并在2013中国研究型大学(特色型)中位列第5位。

2013年由高等教育观察(HIGHER EDUCATION REVIEW)发布的HER中国高校排名2013中,北京中医药大学位列第51位,其中学科建设排名位列第12位。

2014年由英国著名高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布的QS亚洲大学排行榜2014中,北京中医药大学位列中国内地高校第44位。

中医学(岐黄国医班)(九年制)

中医学(卓越中医京华班)(“5+3”年制)

中医学(五年制)

中药学(时珍国药班)

针灸推拿学(康复)(五年制)

中医学(卓越中医)(“5+3”年制)

公共事业管理(卫生事业)

英语(中医药国际传播)

中医学(五年制实验班)

针灸推拿学(五年制)

中医学(卓越针推对外)(“5+3”年制)

英语(医学)

工商管理(药事管理)

中医学(儿科)(“5+3”年制)

中医学(卓越中西医)(“5+3”年制)

法学(医药卫生)

中医学(卓越针推)(“5+3”年制)

中药学(卓越中药师)

中药学

中药制药

药学

中药制药(生物制药)

信息管理与信息系统

护理学

收藏

收藏