主管部门:教育部

学校类型:综合类

学校性质: 双一流 985高校 211高校 教育部直属

学校地址:北京市海淀区中关村大街59号

官方网址:www.ruc.edu.cn/

招生简章:www.ruc.edu.cn/

中国人民大学www.ruc.edu.cn(Renmin University of China)是中华人民共和国教育部直属的一所以人文社会科学为主干的综合性全国重点大学,是国家“985工程”、“211工程”重点建设院校,入选“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,为中管副部级高校,设有研究生院。 中国人民大学前身为1937年诞生于抗日烽火中的陕北公学 ;历经华北联合大学、北方大学、华北大学多个历史阶段,1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议正式通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学举行了隆重的开学典礼,新中国第一所新型大学由此诞生。1954年,中国人民大学被确定为全国首批6所重点大学之一。 在长达半个多世纪的办学实践中,中国人民大学已然发展成为中国人文社会科学高等教育领域一面显著的旗帜;眺望缓缓铺开的崭新世纪,中国人民大学将秉持“实事求是”精神,弘扬“立学为民、治学报国”的办学宗旨,为建设“人民满意”的世界一流大学继续奋勇前进。 截至2013年12月,中国人民大学共有全日制在校生25310人,其中本科生11774人,硕士研究生8181人,博士生3474人,外国留学生1630人。

一、历史沿革

陕北公学

1937年”七七”事变以后,为培育革命干部,满足抗日民族解放战争的需要,中共中央于1937年7月底决定创办陕北公学,并于8月任命成仿吾为陕北公学校长兼党组书记。陕北公学实行党团领导下的校长负责制,直属中央组织部、中央宣传部领导,是中共中央直接领导创办的一所革命的大学。

陕北公学的办学宗旨和培养目标”实施国防教育,培养抗战人才”,为此制定了”帮助青年获得抗战中实际工作的方法与民族自卫战争的最低限度的理论基础”的教育方针,并根据七分政治、三分军事的原则制定教学计划,将理论和实际相联系、教学内容少而精、教与学一致确定为教学工作的原则。办学两年,陕北公学共培养6000多名学生,吸收3000多名青年加入中国共产党。

华北联合大学

1939年夏,抗日战争的形势发生了变化,日寇、国民党顽固派加紧进攻解放区。6月,中共中央决定陕北公学、延安鲁迅艺术学院、延安工人学校、安吴堡战时青年训练班四校联合成立华北联合大学,开赴华北敌人后方办学。

1939年7月7日,华北联合大学在延安宣告成立,成仿吾任校长兼党组书记,实行党组领导下的校长负责制设社会科学部、文艺部、工人部、青年部。华北联合大学的教育方针是:为革命实际斗争的需要而培养革命干部;注意理论与实际相结合;贯彻少而精和通俗化的原则。校训是”团结、前进、刻苦、坚定 “华北联合大学实行军事化管理,培养出来的干部都能适应在战争条件下工作的需要,它是中国共产党在敌后办起的第一所高等学府,被誉为”插在敌人心脏上的一把剑”。

华北大学

1948年春,中共中央决定将华北联合大学和北方大学合并,成立华北大学,以便集中力量扩大办学规模,为迎接全国解放培养大批建设干部。 北方大学1945年11月成立于晋冀鲁豫边区,是中共晋冀鲁豫中央局和边区人民政府创办的一所规模较大、学科专业比较齐全的高等学府,由范文澜任校长,学校实行校长负责制,下设行政学院、财经学院、教育学院、工学院、医学院、农学院、艺术学院。

北方大学以培养全心全意为人民服务的、从事和平建国的各种专业人才为宗旨,确立了理论联系实际的教育方针,按照学以致用的原则,大胆创新,不断根据形势发展的需要调整课程设置。北方大学建校两年多的时间中共培养了各种专业人才1000多人。

1948年8月24日,华北大学成立,校址设在河北省正定县城。华北大学受中共中央华北局领导,吴玉章任校长,范文澜、成仿吾任副校长,钱俊瑞任党委书记,学校实行校长负责制。华北大学以培养为新民主主义社会服务的政治、经济、文化艺术、教育等方面的干部为办学宗旨,下设四部两院:一部为政治训练班,对知识青年进行短期政治思想训练;二部为教育学院,培养中等学校师资和教育干部;三部为文艺学院,培养文艺干部;四部为研究部,从事研究和培养、提高大学师资;两院是工学院和农学院。

1949年4月,华北大学迁入北平。遵照中共中央关于放宽招生条件、大量吸收知识分子、为解放全中国迅速培养大批干部的指示精神,华北大学把办学重点放在一部,招收学员15000余人,并在正定和天津各办一所分校。1949年底,大部分学员毕业并走上工作岗位,至此,华北大学圆满完成了为全国解放培训干部的历史性任务。

华北大学孕育了新中国一批各种类型的高等院校。1948到1949年期间,为了适应文化教育事业大发展的需要,一些下属单位陆续脱离学校独立办学。工学院独立出来发展为北京工业学院(现更名为北京理工大学);农学院与北京大学农学院、清华大学农学院合并成立北京农业大学;二部外语系离开学校,同北平外事学校合并为北平外国语学校,后逐步发展成为今天的北京外国语大学;三部离开学校后分别筹建、创立了中央戏剧学院、中央美术学院、中央美术学院华东分院(后更名为浙江美术学院)、中央音乐学院以及北京人民艺术剧院、青年艺术剧院、中央歌剧院、中国京剧研究院等。

华北大学还抽调部分干部、教师分赴中原和广东,筹建中原大学和南方大学。从1948年8月到1949年底,华北大学共为国家培养干部19194名,为中国人民的解放事业作出了重要贡献。

中国人民大学

1949年10月1日,中华人民共和国成立。为了培养具有马克思列宁主义素养和专业知识的新中国的建设人才,中共中央决定以华北大学为基础,调来华北人民革命大学部分干部组建中国人民大学。

1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过《关于成立中国人民大学的决定》。 1950年2月19日,中央人民政府委员会第六次会议通过,任命吴玉章为中国人民大学校长,胡锡奎、成仿吾为副校长。 11月12日,中共中央批准成立中共中国人民大学党组,胡锡奎任党组书记,中国人民大学的历史掀开了新的一页。

1952年底,中国人民大学已经初具规模,设有9个系、38个教研室、1个编译室,此外还有专修科、预科、马列主义研究班、研究生班、马列主义夜大学、夜校、函授专修班和附设工农速成中学,3年内共为国家培养各类毕业生2318人。

1953年,中国进入社会主义改造和社会主义建设新时期,中国人民大学为适应新时期的需要,对办学任务和学科专业进行调整,开辟了一条培养新型工农知识分子的道路。

到1956年,中国人民大学已经发展成为一所以培养马列主义师资和财经、政法干部为主的综合性大学。 1957年以后,中国人民大学的系科设置有了进一步的发展,到1965年底,全校共有1个学院 、12个系、3个研究所、1个研究室。设有19个专业。从建校到1965年15年间,中国人民大学共接收过24个国家和地区的400多名留学生,为国家培养各类毕业生65870名,取得科研成果2397项。

1966年开始的”文革”给中国人民大学带来了深重的灾难,大批干部、教师遭到批斗,各级党政组织陷于瘫痪,全部教学、科研工作被迫停止。1970年10月,北京市革命委员会通知中国人民大学停办,中国共产党亲手创办的、具有30多年光辉历史和优良革命传统的中国人民大学被解散了。

1977年9月,邓小平提出:”人民大学是要办的,主要培养财贸、经济管理干部和马列主义理论工作者。”

1978年3月,中共中央指定成仿吾、郭影秋负责筹备恢复中国人民大学的工作。7月7日,国务院在国发[1978]129号文件中重申:中国人民大学是一所综合性的社会科学大学。恢复中国人民大学对于加强马列主义社会科学理论人才、经济管理人才和高等学校政治课师资的培养工作,都具有重要作用。7月29日,中共中央、国务院任命成仿吾为中国人民大学党委书记、校长,郭影秋为党委第二书记、第一副校长。

1978年8月,中国人民大学恢复和新建了哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史、法学、中国语言文学、新闻、中国历史、档案、计划统计、财政、工业经济、贸易经济、农业经济、经济信息管理15个系,马克思列宁主义发展史、苏联东欧、外国经济管理、清史、人口理论、语言文字6个研究所,外语、俄文、体育、电化教育4个直属教学单位,以及出版社、图书卡片资料社、青锋机械厂、附属中学等附属单位;学校设有24个本科专业、14个硕士研究生专业。1979年,按照中共北京市委关于扩大招生的部署,分别在崇文区和西城区创办第一、第二分校。

1979年初,根据党的十一届三中全会关于将党和国家工作的着重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来的精神,中国人民大学决定把学校工作的重点转移到教学、科研上来。

1986年,中国人民大学认真贯彻《中共中央关于体制改革的决定》精神,提出进一步贯彻以教学为中心的方针,加强教学管理,推进教学改革,提高教学质量,并相应制订了一系列规章制度。中国人民大学在党的正确路线的指引下,坚持四项基本原则和改革开放,全面贯彻党的教育方针,发挥高等学校在人才培养,科学研究和社会服务三方面的职能,朝着多学科方向协调发展。

1996年,进入首批“211工程”重点建设大学之列。

2003年9月,进入“985工程”行列。

二、办学规模

院系设置

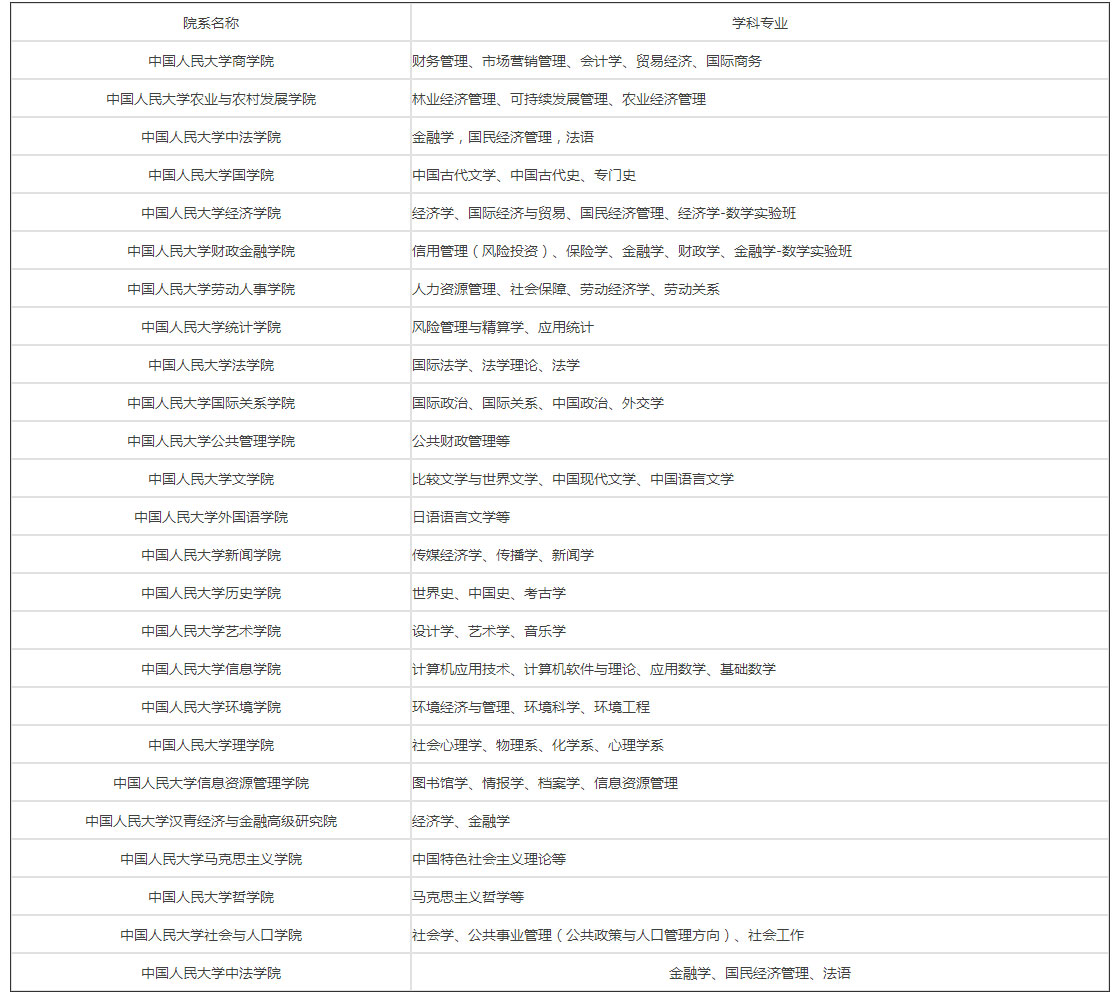

截止2013年12月,学校设有5个学部,下设26个专业院系,在75个本科专业招生。

师资力量

截至2013年12月,学校有专任教师1852人,其中教授589人,副教授702人;其中10人入选“千人计划”项目,4人入选“青年千人计划”项目,在人文社会科学领域当中位居全国高校首位,占全部入选人数的11%。11人入选“长江学者”讲座教授,23人入选“长江学者”特聘教授,5人被评为国家级教学名师,21人入选“跨世纪百千万人才 工程”和“新世纪百千万人才工程”国家级人选,18人入选教育部哲学社会科学“跨世纪优秀人才培养计划工程”学校拥有17名第六届国务院学位委员会委员和学科评议组成员,有14名教授入选教育部社会科学委员会(其中,黄达担任委员会顾问,罗国杰担任委员会副主任),人数居全国高校前列;有2人担任教育部高等学校教学指导委员会主任委员,11人担任副主任委员;17人荣获国家“有突出贡献的中青年专家”的称号;先后有446人享受国务院颁发的“政府特殊津贴”。

中国人民大学名师辈出、俊彦云集,已故名家大师吴玉章、成仿吾、范文澜、艾思奇、何思敬、何干之、何洛、胡华、尚钺、吴景超、李景汉、庞景仁、石峻、缪朗山、李秀林、徐禾、塞风、许孟雄、孟氧、佟柔、戴世光、刘铮、查瑞传、苗力田、吴大琨、萧前、林文益、阎达五、阎金锷、方生、高鸿业、钟契夫、吴宝康、彭明、彦奇、曾宪义、宋涛、萨师煊等为学校的学科发展、学术繁荣和人才培养作出了奠基性、开创性的贡献。老一辈著名学者黄达、戴逸、罗国杰、黄顺基、王思治、卫兴华、胡钧、王传纶、周升业、陈共、周诚、严瑞珍、高铭暄、许崇德、孙国华、王作富、刘佩弦、许征帆、庄福龄、何沁、高放、方汉奇、蓝鸿文、甘惜分、李占祥、赵履宽、李文海、邬沧萍、陈先达、夏甄陶、方立天、张立文、钟宇人、郑杭生、吴易风、胡乃武、周新城、赵中孚等成就卓著,耕耘不辍,为学校的学科建设、人才培养和科学研究奠定了坚实基础。

学科建设

截止2013年12月,学校拥有硕士学位一级学科授权点15个,博士学位一级学科授权点20个,博士后流动站18个;有硕士学位学科点183个(其中自主专业33个、交叉学科9个、专业学位20个),博士学位学科点124个(其中自主专业31个、交叉学科7个);拥有8个国家重点一级学科,8个国家重点二级学科,在人文社会科学领域均居全国第一;有5个北京市重点一级学科,1个北京市重点交叉学科,4个北京市重点二级学科。

一级学科国家重点学科

哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、工商管理。

二级学科国家重点学科

中共党史、国际政治、文艺学、中国古代史、中国近现代史、农业经济管理、行政管理、图书馆情报档案管理。

一级学科北京市重点学科

政治学、中国语言文学、中国史、农林经济管理、图书馆情报与档案管理。

专业硕士授权点:

工商管理硕士(MBA)、法律硕士、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、EMBA、汉语国际教育硕士、农业推广硕士、工程硕士、社会工作硕士、金融硕士、应用统计硕士、税务硕士、国际商务硕士、保险硕士、资产评估硕士、艺术硕士、新闻与传播硕士、文物与博物馆硕士、图书情报硕士。

一级学科博士学位授权点:

哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、数学、统计学、工商管理、计算机科学与技术、农林经济管理、公共管理、图书馆情报档案管理。

一级学科硕士学位授权点:

哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、数学、统计学、工商管理、计算机科学与技术、农林经济管理、公共管理、图书馆情报档案管理、美术学、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、公共卫生与预防医学、管理科学与工程、软件工程、食品科学与工程、系统科学、环境工程、生态学、地理学、化学、物理学、心理学、教育学。

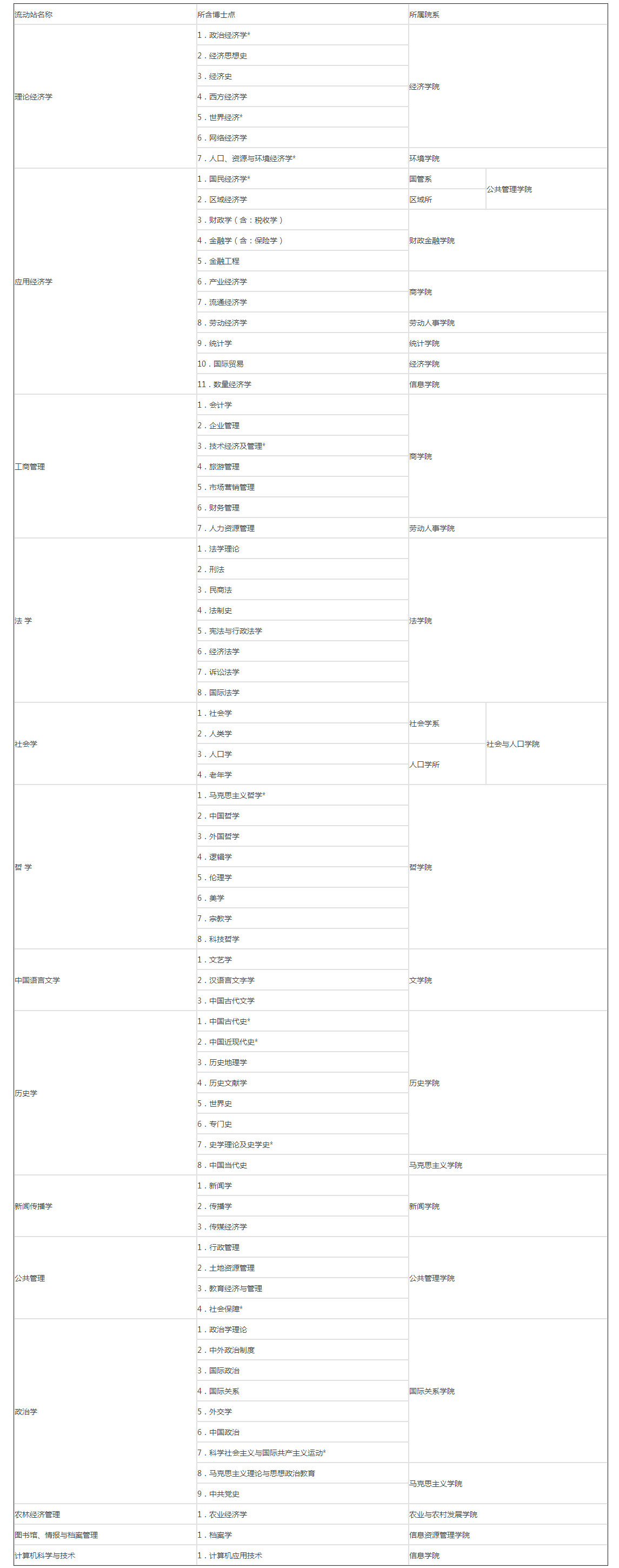

博士后流动站:

注:“*”为两个以上单位共点的博士后流动站所属学科

1.“政治经济学”博士点含经济学院和马克思主义学院;

2.“世界经济”博士点含经济学院和国际关系学院;

3.“人口、资源与环境经济学”博士点含环境学院和人口学所;

4.“国民经济学”博士点含国管系和经济学院;

5.“技术经济及管理”博士点含商学院和农业经济系;

6.“史学理论及史学史”博士点含历史系和清史所;

7.“马克思主义哲学“博士点含哲学系和马克思主义学院。

8.“中国古代史”博士点含清史所和历史系;

9.“中国近现代史”博士点含清史所和历史系;

10.“社会保障”博士点含公共管理学院和劳动人事学院;

11.“科学社会主义与国际共产主义运动”博士点含国际关系学院和马克思主义学院。

学科评估

在教育部2013年初公布的新一轮全国一级学科评估结果中,人民大学的理论经济学、应用经济学、法学类、政治学、社会学、新闻传播学、统计学、工商管理、公共管理9个学科排名第一。

教学建设

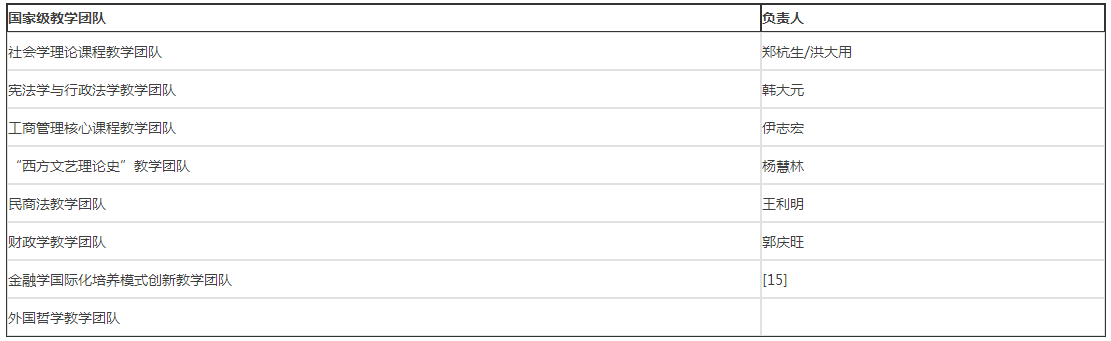

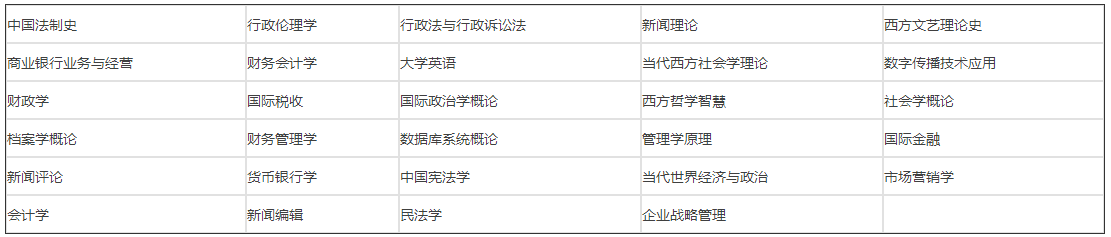

截止2013年,学校有3个国家级实验教学示范中心,开设国家级精品课程29门,国家级双语教学示范课程7门,有国家级特色专业18个。

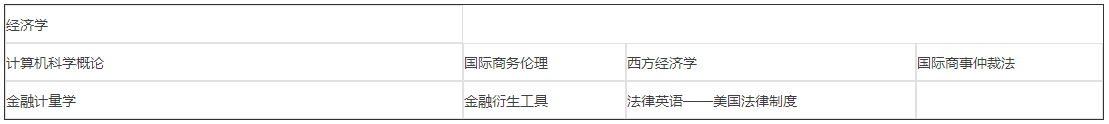

国家级精品课程

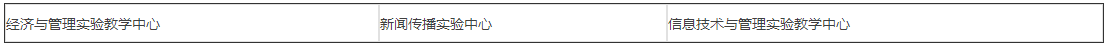

国家级实验教学示范中心

国家级人才培养模式创新实验区

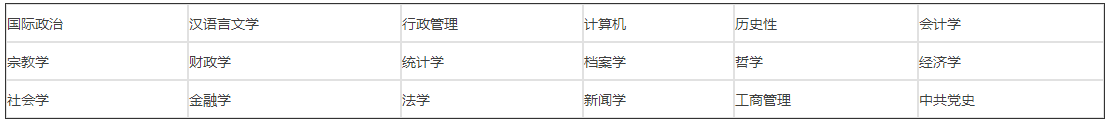

国家级特色专业

第六届高等教育教学国家级成果奖

合作交流

中国人民大学先后同美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、密歇根大学,英国剑桥大学,日本早稻田大学,丹麦哥本哈根大学,瑞典斯德哥尔摩大学,奥地利维也纳大学,法国巴黎第一大学等54个国家和地区的211所大学建立了学术交流关系,与港澳台地区25所高校(研究机构)签订了合作协议。截至2013年12月底,作为中方合作伙伴,学校共参与了海外13所孔子学院的建设,其中欧洲6家,美洲5家,非洲1家,亚洲1家。

中国人民大学聘请诺贝尔奖获得者、著名经济学家罗伯特·蒙代尔、约瑟夫·斯蒂格利茨、诺贝尔经济学奖获得者米切尔·斯宾思,诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔,当代金融发展理论奠基人、著名经济学家罗纳德·麦金农,转轨经济理论奠基人、著名经济学家帕德玛·德赛,就业与增长理论奠基人、著名经济学家埃德蒙德菲·尔普斯,法国著名经济学家让-雅克.拉丰,联合国经济政策特别顾问、著名经济学家贾格迪什.巴格沃蒂,世界银行高级副行长尼克拉斯·斯特恩,著名思想家、教育家池田大作,日本一桥大学校长石弘光、联合国教科文组织总干事松浦晃一郎、土库曼斯坦总统尼亚佐夫等知名学者为名誉教授。

中国人民大学中法学院是国内第一家非独立法人的以人文科学为主,经教育部批准、由中国人民大学和巴黎索邦大学(巴黎第四大学)、法国保罗—瓦莱里大学(蒙彼利埃第三大学)、法国马赛商学院合作创办的第一家以人文社会科学为主的中外合作办学机构。

社会评价

在中国人民大学高等教育研究中心发布了2013年中国大学50强排行榜中,中国人民大学以85.54分总成绩居第四位。

在《泰晤士报》高等教育增刊2013-2014世界大学400强排名中,位列226-250;大中华地区第10名;内地第5名。

在2013年中国校友会网大学排名中,中国人民大学位列第十二位。其中,2013中国高考状元最青睐大学排行榜第六名;2013中国最受媒体关注大学排行榜第三名 ;2013中国大学社会科学奖励排行榜第二名;2013中国大学校友捐赠排行榜第三名 ;2013中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜第二名 ;2013中国大学杰出政要校友排行榜第三名 ;2013中国造富大学排行榜第五名;2013中国大学杰出校友排行榜第三名武书连2013中国19所一流大学名单中排名第十,武书连2013中国大学本科毕业生质量排行榜中排名第八。

2013年发布的中国·两岸四地大学排名中,在两岸四地高校中列第30位,大陆地区第17位。

三、学术科研

科研机构

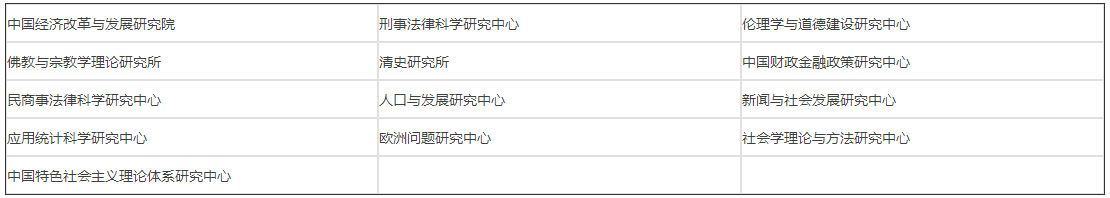

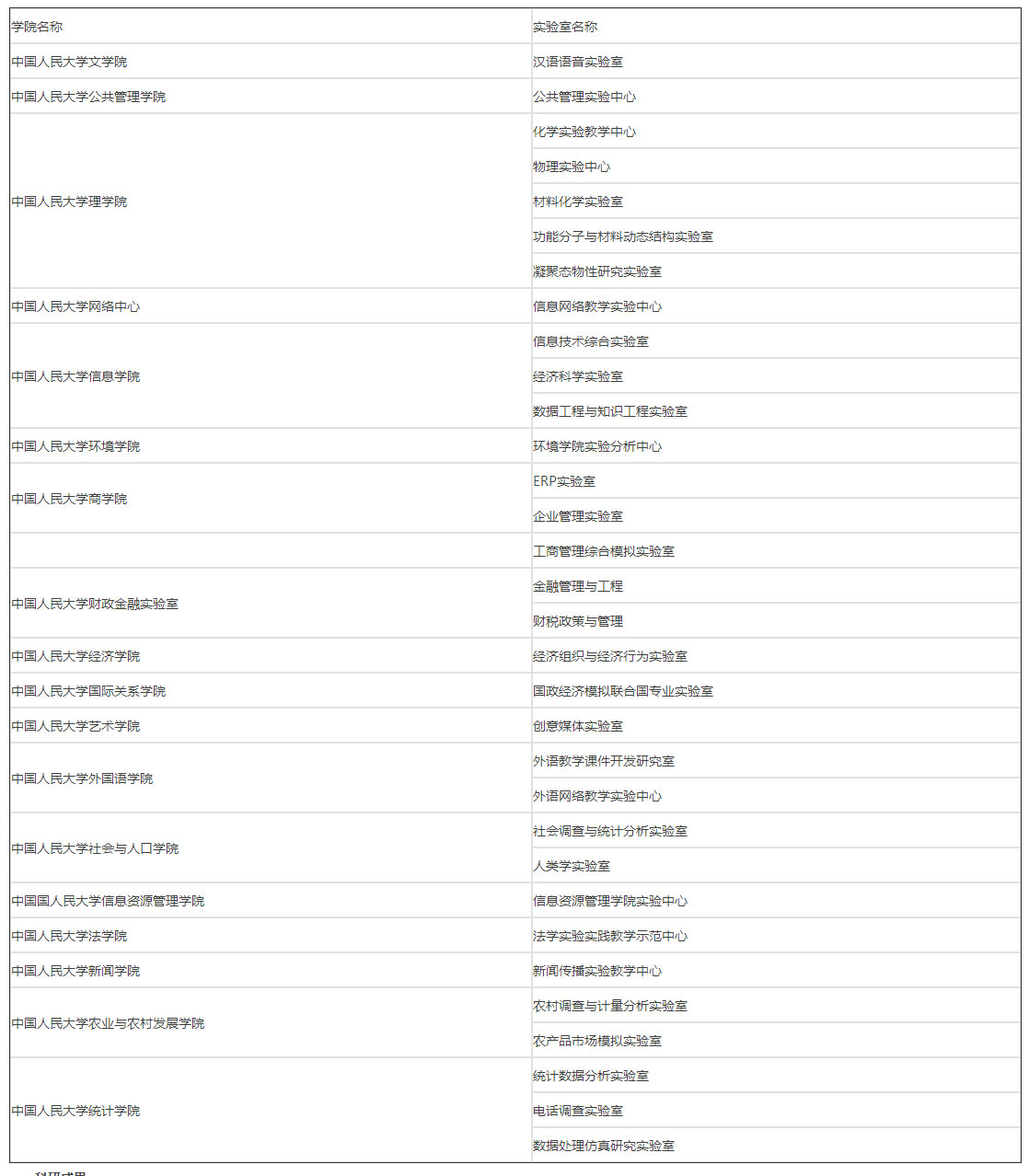

截止2013年,学校拥有13个教育部人文社会科学重点研究基地,2个教育部工程研究中心、重点实验室;其中“数据工程与知识工程实验室”被评为“教育部重点实验室”。

教育部人文社会科学重点研究基地

教育工程研究中心、重点实验室

院属科研机构

科研成果

在1999年至2013年连续十四届全国百篇优秀博士论文评选中,中国人民大学获选28篇,占全国已入选人文社科优秀博士论文总数的12%,在所有高校和科研院所中位居第一。

2001年至2013年,学校共获得省部级以上科研成果奖274项,国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划项目、北京市社科规划项目等各级各类项目1万余项,共获得经费16亿余元,其中国家社会科学基金重大项目、教育部人文社科重大攻关项目立项数居全国高校第一位。学校教师发表的学术论文数量逐年增加,中文社会科学引文索引(CSSCI)收录该校论文数量2001、2002、2003年均居全国第二,2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011年连续八年保持全国第一。

学术资源

馆藏资源

学校图书馆共有藏书439.1万册(包括线装古籍40余万册),民国时期(1911年至1949年)出版物10余万册,港台书、刊3万余册。电子图书18173GB,并设有“教育部文科文献信息中心”。中国人民大学书报资料中心是新中国最早从事人文社会科学文献搜集、整理、编辑、发布的信息资料提供机构,公开出版发行人文社会科学领域148种期刊和六大系列数据库产品,编辑的年度报刊资料索引是中国四大文献检索索引之一。

书报资料中心

中国人民大学书报资料中心成立于1958年,是新中国最早从事人文社会科学文献搜集、整理、编辑、集成、发布的信息资料提供机构,书报资料中心已发展成为兼营期刊出版、网络电子出版、信息咨询、广告等业务的综合性、跨媒体的现代出版机构和信息资源服务机构。

期刊出版是书报资料中心的基础性核心业务。据中国人民大学书报资料中心简介资料显示,书报资料中心是国内拥有最多刊号的法人单位,有148种正式出版物。出版有“复印报刊资料”、“文摘”、“报刊资料索引”和“原发刊”等四大系列出版物。学界和期刊界普遍认为,书报资料中心的《复印报刊资料》的转载量是人文社科期刊领域中一个客观公正的评价标准。

出版社

中国人民大学出版社成立于1955年,是新中国建立之后成立的第一家大学出版社。1982年人大出版社被教育部确定为全国高校文科教材出版中心,是中国高校教材、学术著作出版最重要的基地之一。

中国人民大学出版社累计出版图书一万余种,出版了一大批具有文化积累与文化传播价值的优秀教材和学术著作,涵盖了社会科学和人文科学各学科,包括哲学、经济学、政治学、法学、社会学、行政学、人口学、环境学、新闻学、档案学、财政学、金融学、管理学、会计学、商品学、历史学、语言文学、伦理学、心理学、美学、艺术以及新兴学科和边缘学科等。其中许多教材多次再版,一些教材发行数量高达数十万册以至数百万册。2007年,中国人民大学出版社出版图书2000余种,发行码洋6亿多元。

学术期刊

《中国人民大学学报》:全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、首届全国优秀社科期刊、全国百种重点社科期刊,获第二、三届国家期刊奖,2004年首批进入教育部哲学社会科学名刊工程。

《经济理论与经济管理》:中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、经济学理论专业核心期刊、CSSCI来源期刊。

《法学家》:全国法学类中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊和中国期刊方阵双效期刊。

《教学与研究》:CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中国期刊方阵“双效期刊”。

《经济与政治研究》

《档案学通讯》

《国际新闻界》

《人口研究》

《清史研究》

《中国人民大学教育学刊》

《情报资料工作》

《国学学刊》

《基督教文化学刊》

《数据科学》

经济学类

财政学类

金融学类

法学

国际政治

政治学、经济学与哲学(PPE实验班)

社会学类

新闻传播学类

统计学类

工商管理类

人力资源管理

农业经济管理类

信息资源管理

理科试验班(环境理工、环境经管)

理科试验班(信息与数学)

英语

公共管理类

人文科学试验班

收藏

收藏