中国科学技术大学(http://www.ustc.edu.cn/)是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理和人文学科的综合性全国重点大学,是唯一得到“211工程”、“985工程”、“知识创新工程”三大工程重点建设的大学。

中国科大拥有国家同步辐射实验室、合肥微尺度物质科学国家实验室,是唯一拥有两个国家实验室的大学;拥有25个国家级和院省部级重点科研机构,有数学、物理学、力学、生命科学与技术等4个国家人才培养基地,8个一级学科国家重点学科。其中,理学门类一级学科国家重点学科数并列全国高校第一,理学博士点的国家重点学科覆盖率达100﹪。

学校有10个学院、26个系,现有教职工3164多人,其中专任教师1163人,科研机构人员人员360人。有中国科学院和中国工程院院士28人,第三世界科学院院士6人,博士生导师332人,教授440人,现有普通高等教育在校生15787人,其中博士生2492人,硕士生5822人,本科生7473 人。本科生生源和培养质量一直在全国高校中名列前茅。

历史沿革

创新立校

1956年,党中央发出“向现代科学进军”的号召,制定出《1956-1967年科学技术发展远景规划》,新中国的科技事业进入了快速发展阶段。当时的中国,最新技术的应用尚处在萌芽阶段,科技战线急需补充优秀的后备力量。于是,利用中国科学院自身优势创办一所培养新兴、边缘、交叉学科尖端科技人才的新型大学成为当务之急。

1958年5月9日,中科院党组向聂荣臻副总理呈递办学报告,并聘请华罗庚、钱学森、马大猷、贝时璋、严济慈、吴有训、柳大纲、赵九章、赵忠尧等一批国内科学家兼任校系领导。

困境求进

1966年,“文革”爆发,中国科大的教学科研工作被迫停顿。1970年,迁入安徽省合肥市办学。南迁使学校仪器设备损失2/3,教师流失50%以上,教学、生活用房严重不足,截至1972年,全校讲师以上职称的教师不足百人。

1975年,学校在全国范围内挑选了300多名1967-1970届毕业生,举办“回炉班”,经过两年以上的培训后补充师资。

1977年8月,中国科学院在北京召开了中国科大第一次工作会议,提出科大既要成为教学中心,又要成为科学中心,并制订了一系列拨乱反正的改革措施。

稳步发展

80年代末,科大制定大学生科研计划,设立专项科研经费,开放部分实验室供学生使用;大力发展新型工程技术学科。

1983年12月,邓小平在一份关于中国科大的报告上批示:“据我了解,科技大学办得较好,年轻人才较多,应予扶持。”

1984年,学校被国务院批准为“七五”期间国家重点建设的高校之一。

1992年,科大入选“211”工程。

1998年5月,科大入选“985”工程。

1999年12月,合肥经济技术学院并入中国科学技术大学。

崭新时期

自2000年至2012年,该校共有21项成果28次入选中国十大科技进展新闻、中国基础科学研究十大新闻和中国高等学校十大科技进展。

2007年国家第三批重点学科评选中,入选8个一级学科国家重点学科,其中理学6个。

2008年,理学博士点国家重点学科覆盖率达到100%,工学博士点国家重点学科覆盖率达到40%。

2012年、2013年,自然出版集团(NPG)发布《自然出版指数中国》报告,中国科大获选为中国大陆高校第一名。

科研机构

截止2014年,学校建有国家实验室2个,国家重大科技基础设施1个,牵头协同创新中心1个,国家重点实验室4个,国家工程(技术)研究中心及国家工程实验室2个,院、省、部级重点科研机构30余个。

| 国家实验室 |

国家同步辐射实验室 |

合肥微尺度物质科学国家实验室(筹) |

|---|---|---|

| 国家重大科技设施 |

中国科学院强磁场科学中心 |

|

| 国家重点实验室 |

火灾科学国家重点实验室 |

核探测与核电子学国家重点实验室 |

|

|

国家高性能计算中心(合肥) |

安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站 |

| 国家工程研究中心 | 科普产品国家地方联合工程研究中心 |

|

| 国家工程实验室 |

语音及语言信息处理国家工程实验室 |

|

| 协同创新中心 |

量子信息与量子科技前沿协同创新中心 |

|

| 中科院重点实验室 |

中国科学院能量转换材料重点实验室 |

中国科学院材料力学行为和设计重点实验室 |

|

|

中国科学院星系宇宙学重点实验室 |

中国科学院软物质化学重点实验室 |

|

|

中国科学院量子信息重点实验室 |

中国科学院国家数学与交叉科学中心—合肥分中心 |

|

|

中国科学院吴文俊数学重点实验室 |

中国科学院结构分析重点实验室 |

|

|

中国科学院壳幔物质与环境重点实验室 |

中国科学院近地空间环境重点实验室 |

|

|

中国科学院选键化学重点实验室 |

中国科学院网络传播系统与控制重点实验室 |

|

|

中国科学院结构生物学重点实验室 |

中国科学院脑功能与脑疾病重点实验室 |

|

|

中国科学院热安全工程技术研究中心 |

中国科学院太阳能光热综合利用研究示范中心 |

|

|

中国科学院核能安全技术研究所 |

中国科学院量子技术与应用研究中心 |

| 教育部重点实验室 |

多媒体计算与通信教育部—微软重点实验室 |

|

| 安徽省重点实验室 |

高性能计算安徽省重点实验室 |

分子医学安徽省重点实验室 |

|

|

计算与通讯软件安徽省重点实验室 |

光电子科学与技术安徽省重点实验室 |

|

|

生物质洁净能源安徽省重点实验室 |

安徽公共安全科学技术省级实验室 |

|

|

安徽细胞动力学与化学生物学省级实验室 |

金融信息研究安徽省重点实验室 |

|

|

安徽省生物质能源工程技术研究中心 |

安徽省量子信息工程技术研究中心 |

|

|

安徽省污水处理工程技术研究中心 |

先进功能材料安徽省重点实验室 |

|

|

物理电子学安徽省重点实验室 |

网络传播系统与控制安徽省重点实验室 |

|

|

无线网络通信安徽省重点实验室 |

生物技术药物安徽省工程技术研究中心 |

|

|

城市公共安全协同创新中心 |

先进技术与产业协同创新中心 |

|

|

微电子与光电子技术研究院 |

安徽省医药生物研究院 |

|

|

安徽省语音及语言技术工程实验室 |

安徽省热安全工程研究中心 |

| 安徽省人文社科重点研究基地 |

科学传播研究与发展中心 |

工商管理创新研究中心 |

|

|

科技史与文化遗产研究中心 |

|

院系介绍

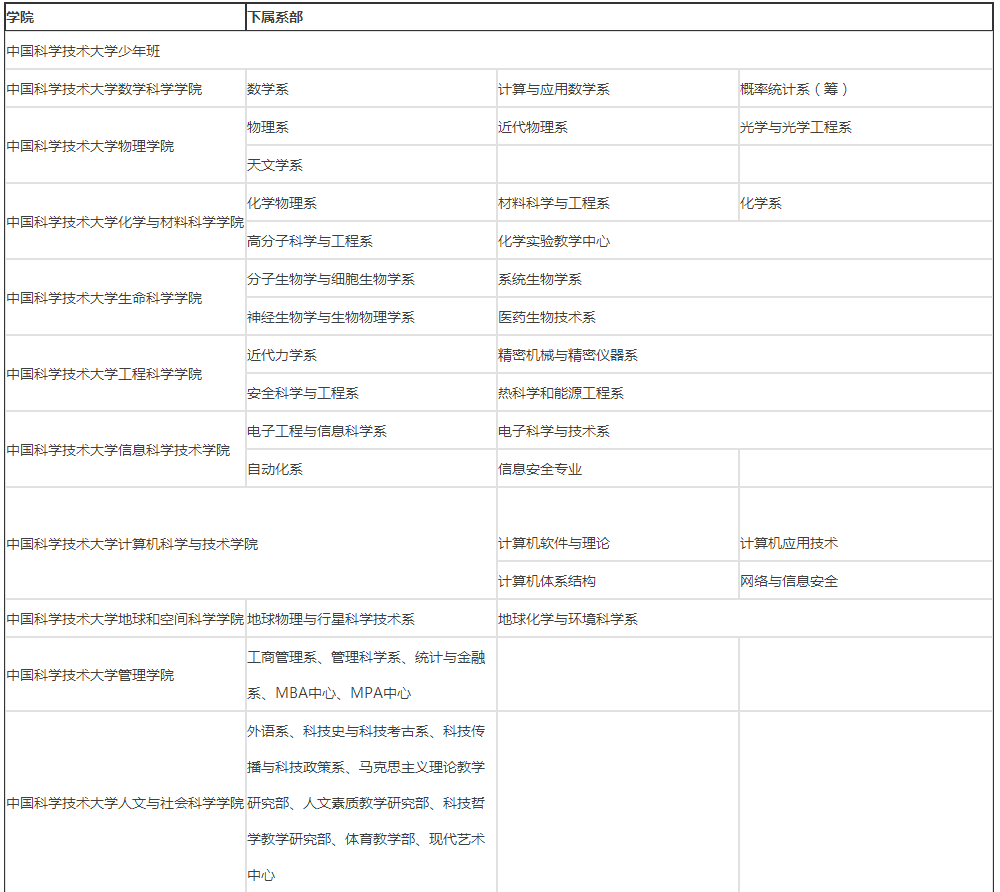

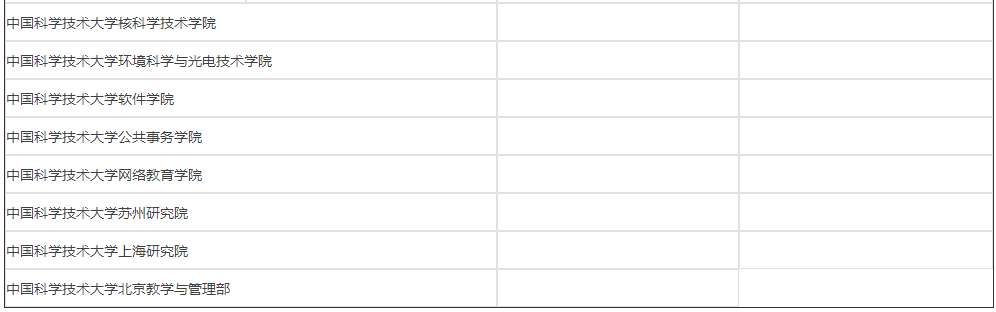

截止2013年,学校有15个学院、30个系,设有研究生院,以及苏州研究院、上海研究院、中国科大先进技术研究院,在37个本科专业招生。

截止2013年,有教学与科研人员1572人,其中教授551人(含相当专业技术职务人员),副教授643人(含相当专业技术职务人员),中国科学院和中国工程院院士42人(含双聘),发展中国家科学院院士14人,“千人计划”38人,“青年千人计划”89人,教育部“长江学者”37人,国家杰出青年基金获得者94人,国家级教学名师7人,中国科学院“百人计划”139人。师资力量

两院院士

中国科学院院士:

刘有成、朱清时、王 水、钱逸泰、施蕴渝、伍小平、周又元、郭光灿、侯建国、陈国良、吴 奇、李曙光、张家铝、张裕恒、俞昌旋、郑永飞、潘建伟、杨学明、李亚栋、万卫星、陈 颙、童秉纲、杨国桢、石耀霖、洪茂椿、吴一戎、李 灿、欧阳钟灿、包信和、马志明、沈保根、赵政国、谢毅。

中国工程院院士:

何多慧、范维澄、李国杰、万元熙、许祖彦、杜善义、魏复盛、刘文清、吴以成。

学科建设

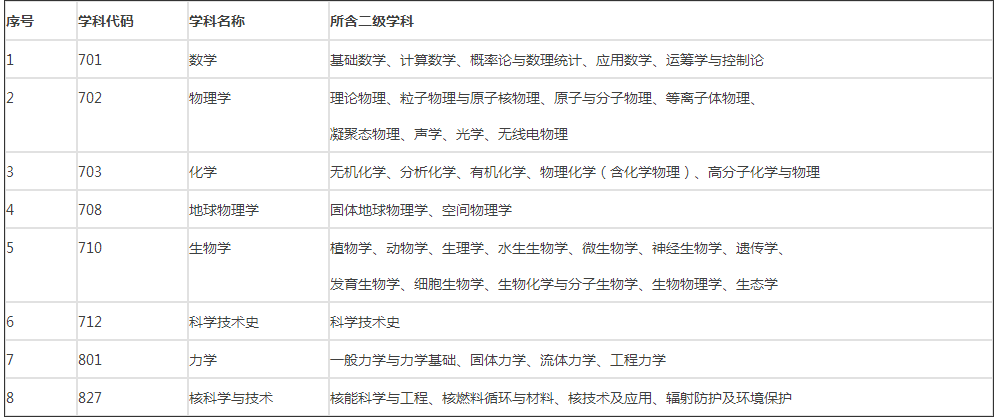

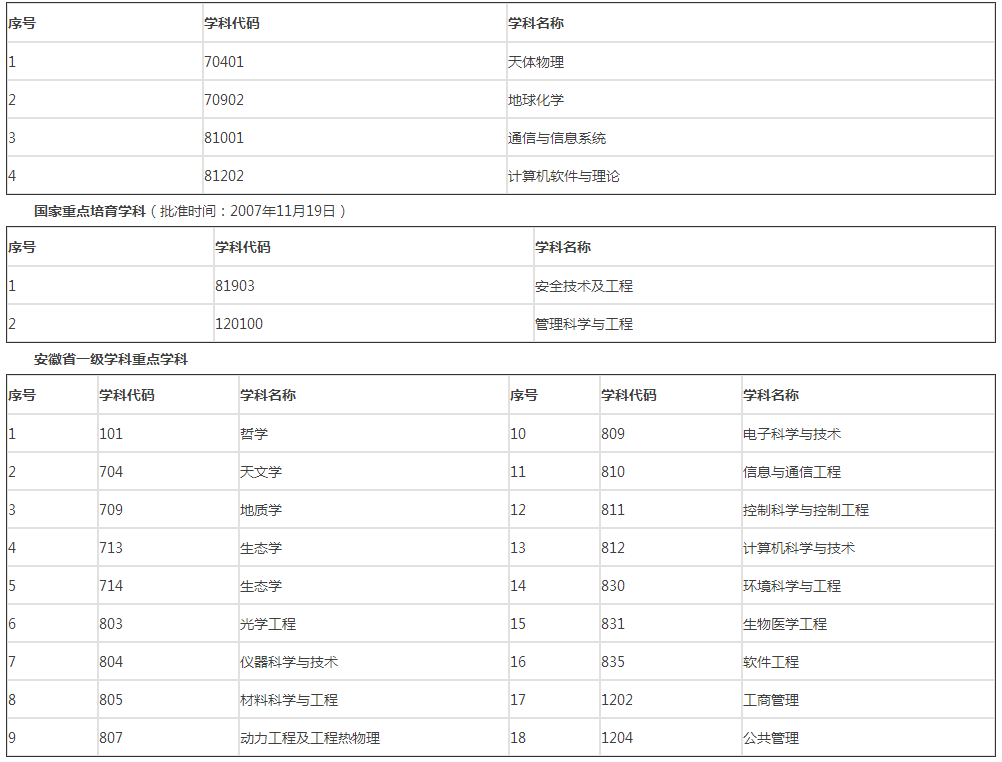

一级学科国家重点学科(批准时间:2007年

二级学科国家重点学科(批准时间:2007年8月29日)

一级学科博士学位授权点:27个。

数学、物理学、化学、地球物理学、生物学、科学技术史、力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、软件工程、安全科学与工程、统计学、生态学、地质学、天文学、哲学。

一级学科硕士学位授权点:32个。

数学、物理学、化学、地球物理学、生物学、科学技术史、力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、软件工程、安全科学与工程、统计学、生态学、地质学、天文学、哲学、应用经济学、新闻传播学、法学、大气科学、光学工程。

专业学位

学校现拥有专业学位授权点28个。分别是:

金融,应用统计,法律,翻译,新闻与传播,文物与博物馆,机械工程,仪器仪表工程,材料工程,动力工程,电子与通信工程,集成电路工程,控制工程,计算机技术,软件工程,化学工程,地质工程,安全工程,核能与核技术工程,环境工程,生物医学工程,生物工程,项目管理,物流工程,工商管理,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),公共管理,工程管理。

博士后流动站

数学,物理学,天文学,化学,材料科学与工程,生物学,力学,动力工程及工程热物理,信息与通信工程,计算机科学与技术,科学技术史,地质学,地球物理学,管理科学与工程,电子科学与技术,控制科学与工程。

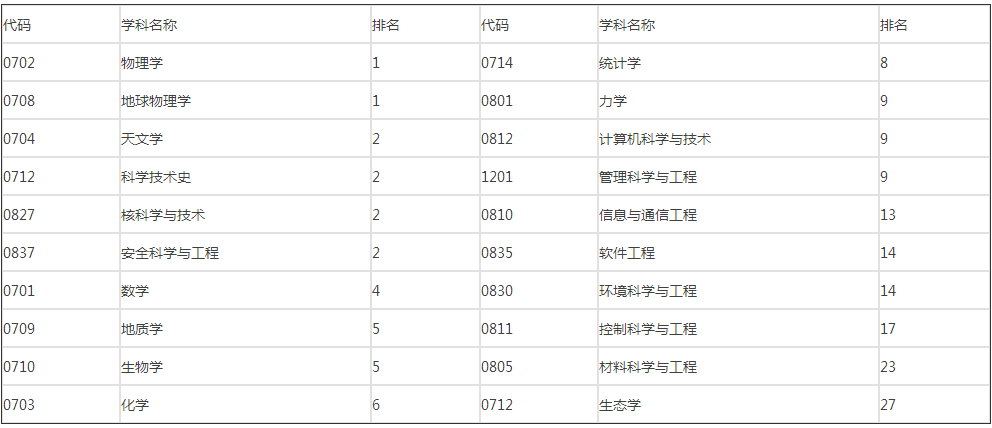

学科评估

教育部发布第三轮全国高校学科评估结果(2009-2011),中国科技大学共有20个学科参评,14个学科排在前10位,18个学科排在前20位,其中,物理学与地球物理学均排在第1位。

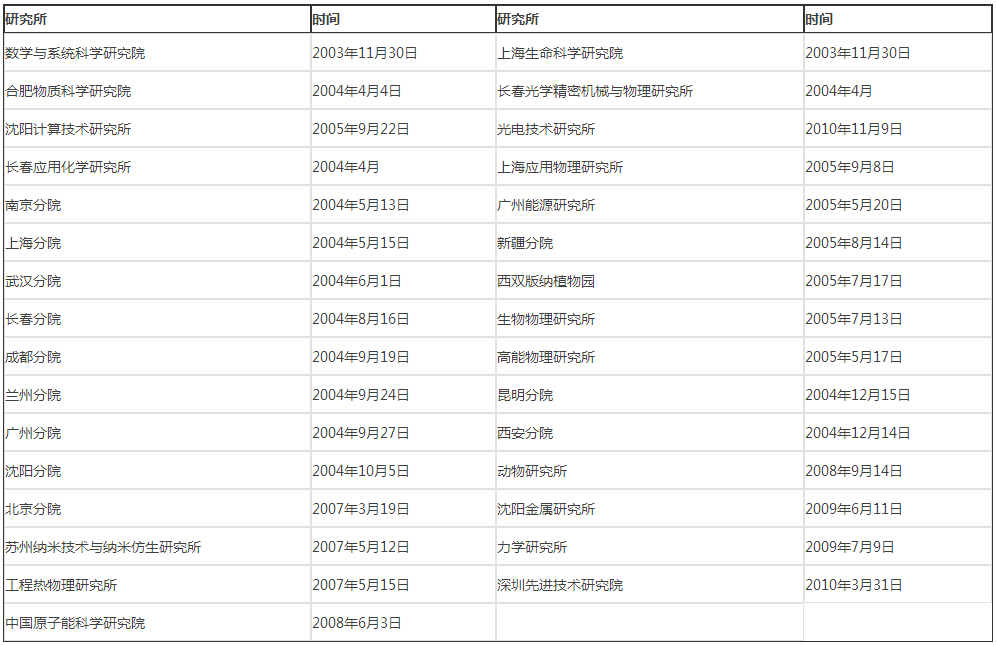

所系结合教学建设

“全院办校、所系结合”是中国科大特有的一种办学特色,1958年建校时,面对当时国家急需大批科研人才的现状,中科院提出了“全院办校、所系结合”的全新办学模式。学校的每个系都和中科院一个或几个相关研究所对口合作,严济慈、华罗庚、钱学森等一大批科学家兼任校系领导,亲自为学生授课,把最新的科技成就和科研前沿课题介绍给学生,并承担制订教学大纲和教学计划、编写讲义、指导学生论文等工作。

与科大签署培养协议的研究院所

1978年3月,在著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道教授的倡导下,在邓小平、方毅等党和国家领导人的支持推动下,中国科大创建了少年班,主要招收尚未完成常规中学教育但成绩优异的青少年接受大学教育,目的是探索中国优秀人才培养的规律,培养在科学技术等领域出类拔萃的优秀人才,推动中国科技、教育和经济建设事业的发展。少年班

少年班自创立以来,坚持从“破格选拔,因材施教”的教育理念出发,不断探索和改善教学管理模式,倾力保证少年班教学和管理的开展。三十多年的经验积累,凝炼成了“因材施教”、“教学相长”、“基础与创新并重”的办学理念和重基础、“轻”专业,注重基础“宽、厚、实”,专业“精、新、活”的宽口径个性化培养模式。秉承中国科大的办学理念,目标定位为培养未来10-20年后中国乃至世界上学术界、产业界科技创新的领军人物。据不完全统计,少年班已毕业学生中考取研究生的比例为91%,他们在科学研究、IT、金融、制造、媒体、生物医药等广泛领域,并已经崭露头角,做出重要贡献。

教学改革试点班

1985年,在总结和吸收少年班办学成功经验的基础上,中国科大针对高考成绩优异的学生,仿照少年班模式开办“教学改革试点班”(简称零零班)。

教学改革试点班选拔的两个主要途径:

1)通过高考直接报考,填报“理科试验班类”志愿;

2)通过新生入学考试选拔。

科技英才班

科技英才班集中学校和研究院所的优质资源,围绕国家战略需求,探索创新人才培养新模式,致力于培养未来15-20年科学与工程领域的高层次拔尖人才。至2010年4月,已联合举办11个科技英才班。分别是:

1、华罗庚数学科技英才班(合作单位:中科院数学与系统科学研究院)

2、师昌绪材料科学科技英才班(合作单位:中科院金属研究所)

3、贝时璋生命科技英才班(合作单位:中科院生物物理研究所,中科院上海生命科学研究院)

4、严济慈物理科技英才班(合作单位:中科院物理研究所)

5、王大珩光机电科技英才班(合作单位:中科院长春光学精密机械与物理研究所)

6、应用物理科技英才班(合作单位:中科院上海应用物理所)

7、钱学森力学科技英才班(合作单位:中科院力学研究所)

8、卢嘉锡化学科技英才班(合作单位:中科院化学研究所,中科院上海有机化学研究所)

9、赵九章现代地球和空间科学科技英才班(合作单位:中科院地质与地球物理研究所)

10、天文科技英才班(合作单位:国家天文台,紫金山天文台,上海天文台)

11、计算机与信息科技英才班(合作单位:中科院计算技术研究所,中科院电子学研究所)

国家级精品课程

数学实验、并行计算、大学物理实验、线性代数、微积分、生理学、高聚物的结构与性能、电磁学、地震学原理与应用、线性代数和空间解析几何、天体物理概论、概率论与数理统计、大学生心理学。

省级精品课程

电子线路、力学、分析化学、陶瓷艺术鉴赏与制作、机械制图、电路理论、地球科学概论、有机化学、光学、数值计算方法、偏微分方程、计算物理、无机化学、物理化学、高分子物理实验、非物理类力学、计算力学基础、微机原理与接口、算法基础、大学英语、生物化学、数据结构及应用算法、中级有机化学实验、中国科技史概论、编译原理、符号计算系统软件、实验力学、数学分析、数学物理方程、信号统计分析。

数学类

物理学类

化学类

地球物理学类

材料类

电子信息类

理科试验班类(00班)

理科试验班类(科技英才班)

工科试验班(科技英才班)

工科试验班(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类)

经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班)

收藏

收藏