主管部门:上海教育厅

学校类型:师范类

学校性质: 双一流 985高校 211高校 教育部直属

学校地址:上海东川路500号

官方网址:www.ecnu.edu.cn/

华东师范大学(East China Normal University),简称华东师大、华师大或华师,坐落于中国的经济、金融中心上海,是教育部直属、教育部与上海市共建的首批全国重点大学,是列入国家“985工程”、“211工程”、“2011计划”、“111计划”、“千人计划”重点建设的综合性研究型大学,是“长三角高校合作联盟”、“金砖国家大学联盟”和“亚太高校书院联盟”的重要成员。

华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进复旦大学、浙江大学、同济大学和圣约翰大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的新中国第一所师范大学。该校是中共中央确定的首批16所国家重点大学之一,国务院批准的首批设立研究生院的高校,教育部批准的首批全国18所MBA综合改革试点院校之一,是教育部对外汉语教学基地和国务院侨办华文教学基地。

截至2014年,学校有闵行校区和中山北路校区,校园占地总面积约207公顷。有教职工4154人,包括中国科学院和中国工程院院士13人。设有1个学部;1个书院;21个全日制学院,含 56个系,78个本科专业。涵括了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、医学、艺术学11大学科门类。

历史沿革

学校前身

大夏大学

大夏大学是1924年由因学潮从厦门大学脱离出来的部分教师、学生在上海发起创办了一所私立大学。马君武、王伯群、欧元怀先后担任大夏大学校长。建校初期,设文、理、教、商、预五科,后曾增设高等师范专修科和法科。大夏大学创建后,许多著名学者曾来校任教,其中有郭沫若、田汉、何炳松、李石岑、朱经农、马君武、周寿君、邵力子等。大夏大学建校27年,培养了一大批杰出的专家学者,如刘思职、郭大力、周扬、陈子元、胡和生、李瑞麟、刘伯里等七位两院院士,翻译家戈宝权,儿童文学家陈伯吹,古典文学评论家王元化和青铜器专家马承源等,还有不少杰出的政治家、企业家和其他知识界人士。

抗战期间曾西迁贵阳,与复旦大学合并为中国历史上第一所联合大学,光复后迁回上海。 20世纪40年代末,大夏大学部分教员及学生南下香港,在香港复校,定名光夏书院,后发展成为香港中文大学联合书院。

光华大学

光华大学是1925年因五卅惨案退出美国教会学校圣约翰大学的数百名师生所创建的,校名取“日月光华,旦复旦兮”之意。首任校长张寿镛。建校初期,学校设文、理、工、商四个科14个系。学生们在致力于学习的同时,课外活动和体育竞赛也开展得生气勃勃,在江南八大学校的国语、英语演讲比赛中屡居前茅,还曾获江南八大学校网球、足球、越野赛的锦标。光华大学建校26载,人才辈出,培养了如张青莲、邓拓、林华三位两院院士,和汪道涵、周有光、周而复、赵家璧、张芝联、吕翼仁、张允和、穆时英、田间、姚依林、乔石、尉健行、荣毅仁、董寅初等一大批著名学者、政治活动家和民主人士。

建校初期

1951年7月17日,华东军政委员会教育部宣布,经中央人民政府教育部批准,成立华东师范大学。8、9月间,大夏大学的中文、英文、历史、社会、数学、化学、教育、教育心理、社会教育系;光华大学的国文、英文、教育、数理、化学、生物系;同济大学的动物、植物系;复旦大学的教育系;东亚体专的体育系、体育专修科和沪江大学的音乐系相继并入。1951年10月4日,组建了华东师范大学临时工作委员会(后为行政委员会)。1951年10月16日举行开学典礼,正式宣布华东师范大学成立。1951年11月30日,中央人民政府教育部任命华东教育部部长孟宪承兼任校长,孙陶林、廖世承为副校长。

1951年,学校成立后,即开始了学校各方面的建设工作。建校时学校设有教育、中文、外文、历史、数学、物理、化学、生物、地理、音乐、体育等11个系。

院系调整

1952年,中国高等教育体系仿照苏联社会主义模式进行院系调整。根据教育部的指示,华东教育部以华东师范大学为扶持重点,对华东地区的高校进行了全面的院系调整。

1952年9月,圣约翰大学的理学院、教育、中文系;浙江大学的地理系;沪江大学的教育、社会系;大同大学的文学院、教育系、物理系和震旦大学的教育系并入学校,并从交通大学、同济大学、浙江大学等校调入数学、物理、化学、生物等学科的教师多人。调整后的学科设置是;教育、中文、外文(设俄文、英文二组,俄文兼办专修科)、历史、地理、数学、物理、化学、生物、音乐系(以上各系均兼办专修科)。新设政治教育专修科。成立之初的华东师范大学,以圣约翰大学的师生人数为最多。

期间,华东师范大学体育系调出,参与组建华东体育学院(现上海体育学院);音乐系并入北京艺术师范学院(今中国音乐学院),部分教授调往上海音乐学院。化学系多位教授先后调往华东化工学院(现华东理工大学)、浙江农学院(今属浙江大学农业生命环境学部)。

院系调整后,由华东十余所高等学校有关系科合并组成的华东师大,汇聚了华东地区最著名的一批专家学者,成为一所文理科综合性大学,从此跻身全国一流名校之列。1959年3月,华东师范大学被中共中央、国务院指定为首批16所国家重点大学之一。

学校发展

建校初期,大夏大学的校园面积仅280亩左右,至1952年,已迅速增加到800多亩。并随即开始了大规模的校舍兴建工程,十大建筑的规划、设计并实施,大大改善了学校办学的条件,为学校日后的发展奠定了物质基础。建校之初,全校共有教职工338人,其中教师131人,学生1,032人,其中各校并入学生698人,暑假招收新生334人,分36个班上课。图书藏量通过合并接收,呈迅速增长的态势。同时,学校的各级行政、管理机构也逐步建立成形。

1952年,学校成立了研究部,推进科学研究,1953年受教育部委托举办多个专业的研究生班。继1952年7月创办《华东师大》校刊后,在1955年1月出版《华东师范大学学报》,提高了教学及教育科研的实力。

从1952年开始,学校较大规模地举办了一系列的专修班,并从1956年开始,在江苏、浙江两省铁路沿线及上海市招收函授生。至1957年,在校生规模已达5,000余人,研究生班及函授生各为127人和801人。

1957年9月,教育部批复,同意学校成立人口地理研究室和河口研究室,这是国家教育部批准的第一次全国18个研究室中的2个,人口地理研究室是建国以后建立的第一个人口研究机构。自1958年起,学校又陆续建立了教育科学研究室和电子学、原子物理、固体物理、光学等一大批理科研究室及一些专业实验室,广泛深入地开展学术研究活动。

1958年,学校通过科研开辟了一些新的学科分支和课程,新建了一批专业和专门化教学小组。

1964年教育部举办全国"四新"展览会,学校"红外分光光度计"、"宽谱线核磁共振波谱仪"、"自旋回波核磁共振波谱仪"和"核四极共振波谱仪"等四项研究成果获得三等奖,在全国师范院校中居领先地位。

从1959年起,研究生的培养由举办二年制研究生班改为主要招收三年制研究生。

1960年,从59级起各专业学制均改为五年,并一直执行到1966年,因"文化大革命"而终止。与此同时,学校扩招成人教育的专业与人数,成立半工半读师院。

1965年招收越南留学生210多名,成立留学生管理办公室室,开始了留学生教育工作。至1966年,学校教职工由建校初的338人增加到1,975人,在校学生4,192名,有教育、政教、中文、历史、外语、数学、物理、化学、生物和地理等10个系,13个专业,共为国家培养各类人才共15,000余人,学校面积也比初建时扩大了4倍多。

1966年到1969年,学校连续4年没有招生,1970年开始恢复招生,但规模很小。

1970年,学校"671"科研组,在国际上首先从海水中提取到30克铀,得到了周恩来总理的高度评价。

1971年,光学组建立在国内居领先水平的管道气体传输模拟实验室;河口海岸研究组为金山石化总厂一期工程的油码头选址提供了方案。

1972年5月,受文革影响学校与上海师范学院、上海半工半读师范学院、上海教育学院、上海体育学院等校合并,改名为“上海师范大学”。

1977年,学校开始恢复招收四年制本科生。

1978年,上海师范学院、上海教育学院和上海体育学院从上海师范大学分离出去,相继恢复原来的建制。1980年7月,经教育部批准恢复华东师范大学原名。学校相继建立了教育科学学院、研究生院、教育管理学院和成人教育学院。系和专业从1979年的11个系17个专业扩展到1991年的21个系38个专业;科研机构也从1966年的一所三室发展到1991年的23个研究所、28个综合性研究中心和为教学、科研服务的实验中心。附属学校数也有所扩大,有三所附属中学、一所小学和一所幼儿园。河口海岸动力沉积与动力地貌综合实验室为国家重点实验室,量子光学实验室为学校与中科院上海精密光学机械研究所合作建立的联合开放实验室。

1984年9月,学校成立科技开发公司(1990年发展成为科技开发总公司),开始了学校科研成果的社会转化工作及科技产业的开发工作。从1976年到1991年,共培养本、专科生约23,000名。

1978年开始先后有34个院、系、所,105个专业招收研究生。王建磐就是由数学系培养出来的、中国自己培养的第一批18位博士之一,也是学校培养的第一名博士。

1986年6月经国务院批准,学校成立了研究生院(试办)。

1991年有博士学位授予点28个,博士生导师55人(3人为兼职),硕士学位授予点87个。1978年至1991年间,学校共培养研究生3600余名。

1993年初,学校实行校、院、系三级管理、院为实体的管理体制,成立了国际商学院、理工学院、文学与艺术学院、外语学院、环境与资源学院、人文学院、化学与生命科学学院和教育科学与技术学院八大实体学院。以学院为单位开展了专业、学科建设和改造,以后又采取多种形式,创办了多种二级学院。

1994年的人事改革使在编职工人数从4,000余人降到3,500余人。

1996年4月,学校通过国家"211工程"预审,1997年5月20日,国家教委和上海市人民政府决定 "共建华东师范大学"。同年,学校参与了上海市师范结构调整,构建基础教育教师职前培养与在职培训一体化的办学体系。

1997年12月上海幼儿师范高等专科学校并入华东师大,成立华东师大学前与特殊教育学院。

1998年9月,上海教育学院,上海第二教育学院并入华东师大,以后又重新组建了继续教育学院和职业技术学院。

2001年,学校成为国内24所首批公共管理硕士(MPA)专业学位试点高校,2008年,成为首批获得开设MBA教育的师范院校。

2002 年,根据上海市高校布局结构调整的战略部署,学校启动闵行校区规划建设,2006年学校主体搬迁到闵行校区,形成了"一校两区、联动发展"的办学格局。

2006年9月,教育部和上海市决定重点共建华东师大,学校进入国家"985工程"重点建设高校行列。

2007年,精密光谱科学与技术实验室被确定为国家重点实验室。同年,学校科技园升级为国家大学科技园。

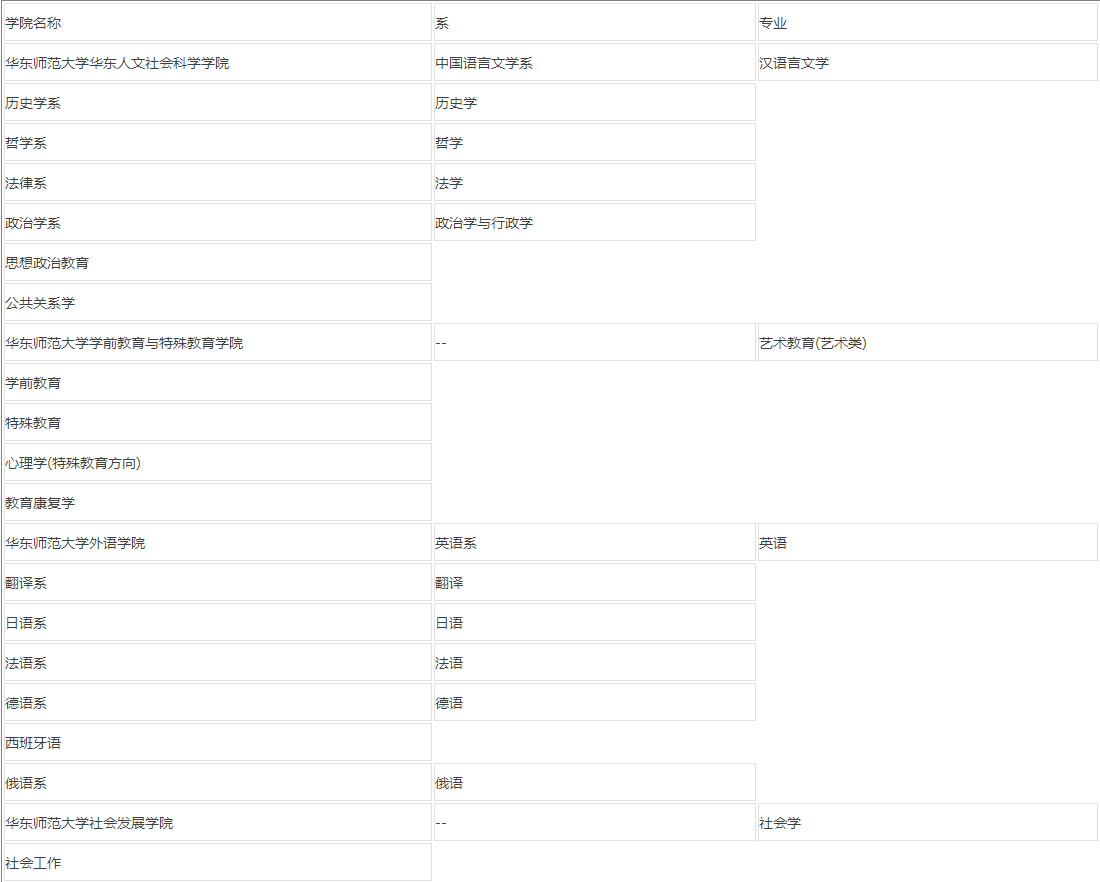

院系专业

截至2014年,华东师范大学设置有21个全日制学院,1个学部,1个书院,1个管理型学院,含 56 个系院系,78个本科专业。

学科建设

截至2013年,学校有 26个一级学科博士点, 38个一级学科硕士点,1 个专业博士学位授权点, 17 个专业硕士学位授权点,23个博士后科研流动站。拥有教育学、地理学2个一级学科国家重点学科(涵盖教育学原理、自然地理学等13个二级学科),5个二级学科国家重点学科、5个国家重点培育学科、12个上海市重点学科和17个上海市一流学科(A类2个,B类15个)。

一级学科博士点:教育学、心理学、中国语言文学、历史学、数学、物理学、地理学、生物学、系统科学、政治学、马克思主义理论、体育学、化学、环境科学与工程;

博士后流动站:地理学、生物学、数学、物理学、中国语言文学、教育学、心理学、历史学、化学、体育学、哲学、马克思主义理论、系统科学、环境科学与工程;

国家重点一级学科:教育学、地理学(涵盖教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学、教育技术学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统等13个二级学科);

国家重点二级学科:基础心理学、中国古代文学、基础数学、光学、生态学;

上海市重点学科:中国哲学、职业技术教育学、汉语言文字学、中国古代文学、中国近现代史、世界史、基础数学、光学、物理化学、人文地理学、微电子学与固体电子学、计算机软件与理论。

心理学类

人文地理与城乡规划

统计学类

金融学类

汉语言文学

英语

工商管理

汉语国际教育

物理学类

软件工程

工商管理类

生态学类

数学类

法学

收藏

收藏